Ainsi soient-elles : Nicole, Benoîte, Blandine…

Par François-Jean Authier

On s’aimait profondément et on s’irritait épidermiquement. Je me rends compte que nous avons répété, sur trois générations, les mêmes rapports mère-fille : maman admirait sa mère en bloc, mais tout ce qu’elle faisait la hérissait. J’ai réagi de la même façon avec elle : je ne voulais surtout pas lui ressembler, et plus mes choix l’horrifiaient, plus j’étais contente. Et c’était pareil pour Violette : me déplaire était son sport favori. Il nous a fallu du temps, à toutes les trois, pour accepter nos mères et réaliser à quel point nous nous ressemblions.

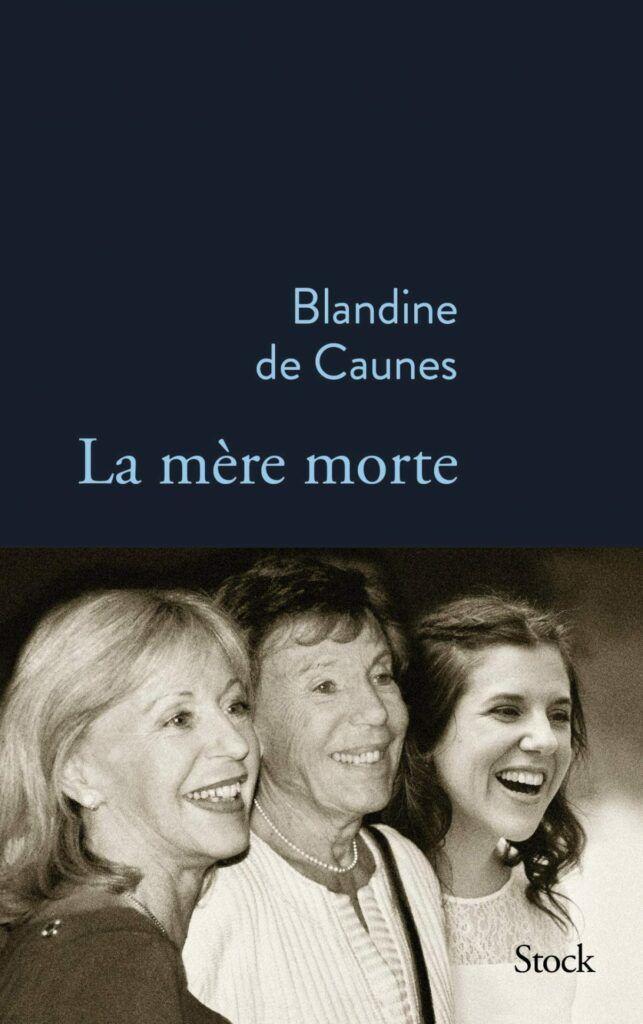

Blandine De Caunes, La Mère morte (Stock, 2020)

Benoîte Groult est une de nos dernières femme-siècle. Son histoire personnelle est un voyage au long cours depuis cette nuit des temps des femmes qu’un xixe siècle moribond a prolongée jusqu’aux scintillements chaloupés des «années folles»… Comment se libérer ? En prenant son temps. En le prenant à bras le corps. L’existence de Benoîte Groult, née le 31 janvier 1920, partie sur la pointe des pieds le 20 juin 2016, se lit justement dans tous les sens du temps. Passé-présent-futur : allers et retours permanents, de Nicole Groult, la matriarche extravagante, artiste jusqu’au bout des doigts, bisexuelle fantasque, amie des poètes et des peintres de l’avant-guerre, jusqu’aux jeunes femmes d’aujourd’hui, toutes mères et filles, comme cette jolie Violette, à qui Benoîte a survécu sans le savoir, dans le délitement inexorable de son cerveau déserté. Blandine de Caunes perdait chaque jour davantage sa mère Benoîte quand un grand fracas de tôles sur l’autoroute lui arrache sa propre fille, Violette, disparue le 1er avril 2016. La veille, un fou roule à contresens.

Aller au bout de l’humaine condition

Nuit. Absence. Deuil. La Mère morte est un extraordinaire tombeau, un livre de raison et d’oraison (funèbre), un aide-mémoire impuissant et douloureux, mais aussi un hymne à la vie. Blandine a composé ce thrène sans emphase, cette mélopée de la brisure intime, avec une sobriété poignante. Benoîte et Violette y gagnent ce petit supplément dérisoire mais essentiel de survie posthume, le temps que l’écrivaine qui sort peu à peu de l’ombre de sa mère, effectue sa résilience pudiquement impudique. Le carnet de bord d’une existence débordée. À chacun de nous son Titanic privé. Blandine égrène les notations, les instantanés de désolation, comme si le petit film de l’éphéméride que l’on effeuille était monté à l’envers. Le manteau d’Arlequin tragique offre une vision synoptique, celle de destinées disjointes par la mort : «Et horreur dans l’horreur, je ne peux même pas me faire consoler et soutenir par ma mère. Évidemment, quand j’ai appris l’accident, mon premier réflexe a été de l’appeler, mais j’ai vite raccroché : maman est aux abonnés absents.» Ce double catafalque de mots juxtapose deux corps inanimés : la jeune femme foudroyée et sa grand-mère cruellement déshumanisée par la maladie d’Alzheimer, qui avait déjà fait bien des ravages dans la famille. La débâcle absolue et irrémissible du corps et de l’esprit, chez une femme dont la puissance et la lumière intérieure, ainsi que le confirme Blandine, ont conforté depuis toujours la flatteuse image :

Je relis mes notes sur la maladie de maman. Non, je ne me sens pas espionne en décrivant ta déchéance. Toi la première, tu as écrit sur tout, sans tabou ni fausse pudeur – crûment même. Tu n’épargnais personne : ni tes parents, ni Paul, ni toi-même… Quand Simone de Beauvoir a publié La Cérémonie des adieux et Une mort si douce, beaucoup de gens lui ont reproché d’avoir raconté, sans rien édulcorer, la fin de Sartre et de sa mère. On la défendait toujours, toi et moi, persuadées qu’on devait tout dire : le meilleur et le pire. Aller au bout de l’humaine condition, comme l’écrivait Montaigne… Et Simone comme maman – et Montaigne ! – avaient fait de leur vie leur matière première.

Elle qui avait vu son mari, l’écrivain Paul Guimard sombrer, se déliter et s’éteindre, pour tout dire baisser les bras lorsque le jour baisse, n’avait jamais renoncé à exister pleinement, n’imaginant pas un seul instant que cette déroute mérite d’être vécue. Son roman, La Touche étoile (Grasset, 2006) use des moyens propres au récit et à l’invention romanesque pour réfléchir à cette question qui aujourd’hui encore fait débat : choisir sa mort et son instant comme on a décidé de sa vie. Se l’offrir quand il est encore temps rejoint cet acte fondateur où se lit la conscience absolue d’être femme : donner ou non la vie. Les dernières pages font écho aux engagements ultimes de Benoîte Groult, qui pense notamment à Gilles Deleuze : «Quand un philosophe est contraint de se défenestrer pour échapper à sa maladie incurable, quand une femme âgée en est réduite à s’avancer dans l’eau glacée d’un étang jusqu’à s’y engloutir, afin d’échapper à ses poursuivants qui l’avaient déjà ranimée de force à deux reprises, qu’est-ce d’autre qu’un refus d’assistance ?» Pire : non-assistance à mourant en danger d’injuste et légumineuse survie… Benoîte fut écoutée par Moïra, cette figure mythologique qui représente la destinée selon les Grecs, et dont parle La Touche étoile. Elle avait été invoquée pour que le fil des Parques, à quoi se reconnaît celui de notre vie, soit rompu à temps. Benoîte n’avait que trop attendu cette fin où la vacuité cérébrale exprime l’humiliante déliquescence d’Alzheimer. En noir et blanc, du pareil au même. Le linceul est une page immaculée qui court circuite le début et la fin, la naissance et le trépas, mais aussi l’écran noir des nuits blanches de Blandine de Caunes. La piété filiale aidant, le film d’une vie s’y déroule dans le bon sens, celui de la construction de soi et des victoires séculières :

Je me souviens de nos lettres et de nos discussions passionnées qui me manquent tant : sur la politique, la littérature, l’amour, le cinéma et, bien sûr, le féminisme qu’on a découvert ensemble puisqu’elle n’est devenue féministe que tardivement, vers 40 ans. Quand elle a écrit son pamphlet Ainsi soit-elle – un cri de colère mais pas de haine –, elle a ouvert les yeux à des millions d’hommes et de femmes dans le monde. Elle y dénonçait, entre autres, l’excision et l’infibulation, ces terribles mutilations qu’elle avait découvertes en Afrique avec Edmond Kaiser, le fondateur de Terre des hommes. Elle en avait rapporté un reportage glaçant.

Dans ma Benoîte aux lettres

Maintenant que les temps sont accomplis, remontons le cours des âges et des heures. Blandine a accouché du dernier livre de sa mère, rendue impuissante par l’inconscience propre à la maladie. Un petit coup de pouce et voilà qu’a paru en 2018 chez Grasset le Journal d’Irlande de Benoîte Groult, élégamment sous-titré Carnets de pêche et d’amour. 1977–2003. La fille a donc plongé dans les archives de la mère et parachevé l’établissement définitif du texte ultime que Benoîte envisageait de publier.

Pourquoi l’Irlande ?

Terre de misère, elle a jadis laissé partir ses enfants par milliers sur des paquebots tristes comme l’exil. La faim a ses raisons que la raison peut comprendre. Qu’en littérature elle n’ait pas su retenir ses plus illustres fils, le doute s’installe face au mystère de cette mère dévoratrice et souvent reniée, âpre et battue par tant de vents mauvais. Oscar Wilde et George Bernard Shaw prennent leurs cliques et leurs claques à l’orée de l’âge d’homme. On est si sérieux quand on a vingt ans ! James Joyce lui aussi fuit son pays natal, cette «truie qui dévore ses petits». Samuel Beckett fait sa connaissance avant-guerre à Paris, à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm. A‑t-il vraiment dit «je préfère la France en guerre à l’Irlande en paix» ? Inversement, cette île attire beaucoup d’écrivains sur son sol (souvent détrempé). Michel Déon a quitté la Grèce solaire de Spetsaï, le sud et la Méditerranée, pour les solitudes brumeuses de l’Irlande : «La Grèce m’aura obsédé, je ne cesserai jamais d’y penser, d’en remuer les souvenirs, de laisser sa lumière pénétrer dans mes livres, mais c’est l’Irlande qui m’aura gardé.» Ainsi s’ouvre Cavalier, passe ton chemin ! pages irlandaises (2005), que l’auteur d’Un taxi mauve (1973) consacre à un étrange envoûtement : «L’Irlande est là tandis que j’écris devant la fenêtre et que monte le soir, rose encore à l’horizon, déjà sombre avec de lourds nuages bleuâtres que le vent pousse vers le grand Atlantique»… Et Benoîte Groult ? Qu’est-elle venue trouver en Irlande tous les étés depuis les années soixante-dix ? À chaque fois, une séduction indéfectible et quelques plateaux de fruits de mer. Des eaux poissonneuses pour s’adonner, souvent dans sa barcasse, à une passion tenace, remplir ses casiers et ses filets. Et s’il est permis de filer la métaphore, naviguer de conserve avec Paul. Cette femme libre et passionnée adorait pêcher. Contre vents et marées elle a tenu vaillamment le gouvernail des décennies durant. Avec l’âge, l’entreprise devenait de plus en plus risquée, requérant des forces dont le corps se montrait chiche.

Défendre ses livres

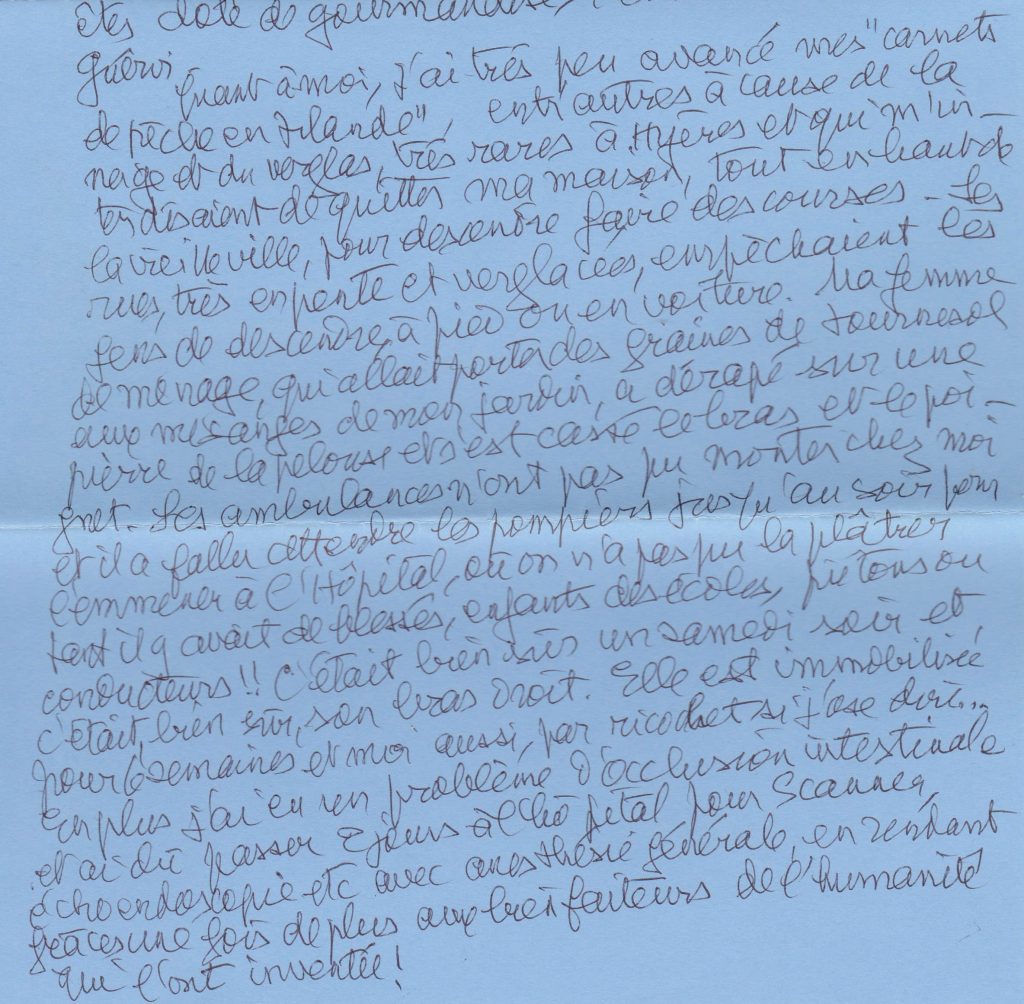

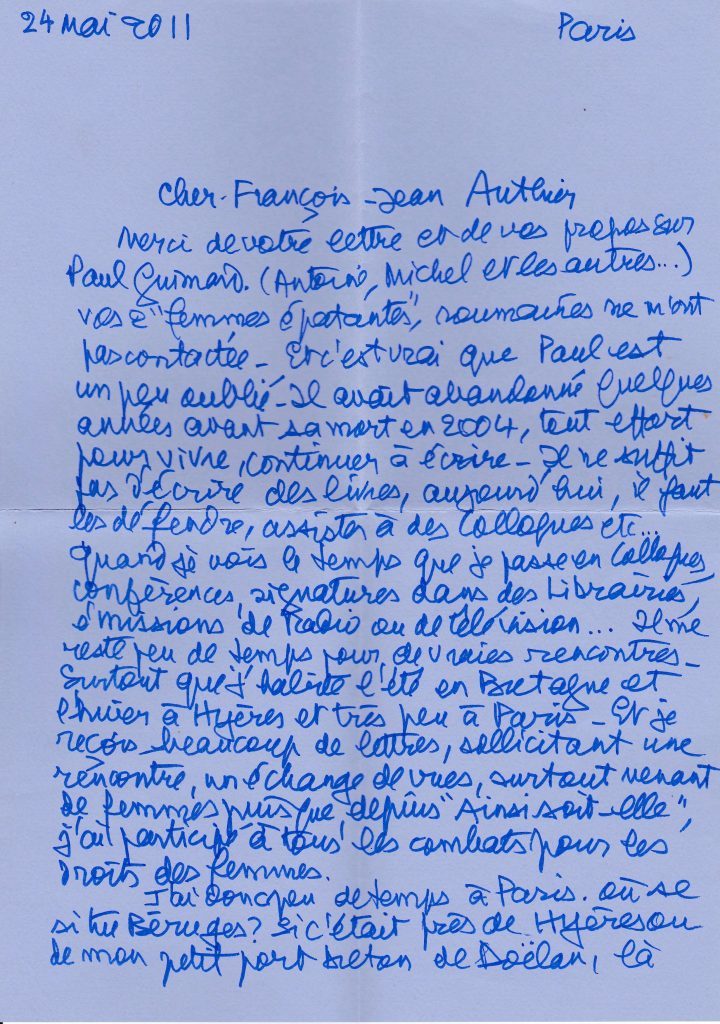

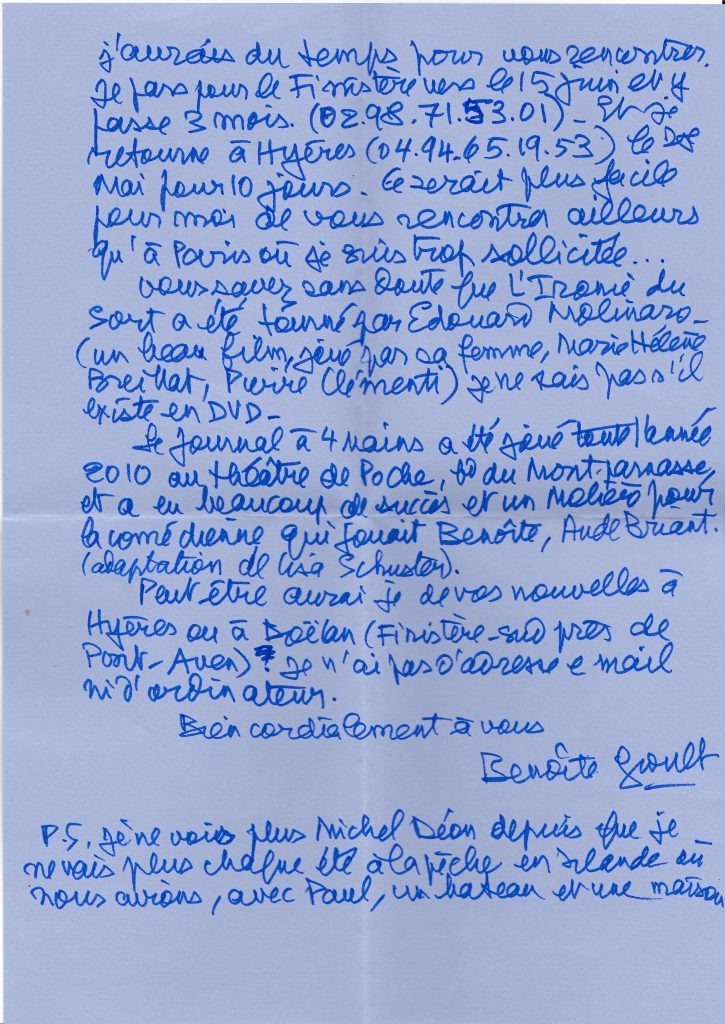

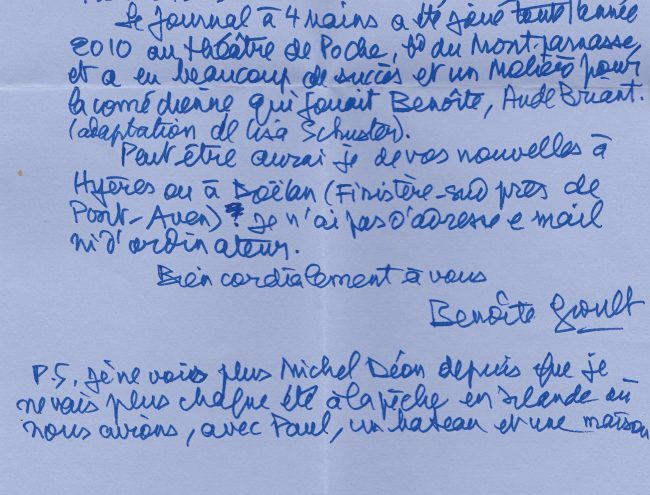

Pour nous lecteurs demeure une pêche miraculeuse de mots pris au hameçon. Ils ont même créé à titre posthume un genre littéraire plutôt insolite, le «Carnet de pêche». Dans ma Benoîte aux lettres, les jolies missives pimpantes sur papier de couleur scandaient les étapes d’une composition buissonnière. Visiblement la diariste traîne, trouve des excuses, brandit son agenda, bien fourni pour une toute nouvelle nonagénaire, et remet sans cesse à plus tard. 24 mai 2011 : «Il ne suffit pas d’écrire des livres, aujourd’hui, il faut les défendre […] Quand je vois le temps que je passe en colloques, conférences, signatures dans les librairies, émissions de radio ou de télévision.» Rançon de la gloire ou derniers hommages, l’écrivaine trottine en permanence vers les interviews sans jamais bouder son plaisir : «Surtout que j’habite l’été en Bretagne et l’hiver à Hyères et très peu à Paris. Et je reçois beaucoup de lettres, sollicitant une rencontre, un échange de vues, surtout venant de femmes, puisque depuis Ainsi soit-elle, j’ai participé à tous les combats pour les droits des femmes.» 18 février 2012 : «J’ai très peu avancé mes Carnets de pêche en Irlande, entr’autres à cause de la neige et du verglas, très rares à Hyères et qui m’interdisaient de quitter ma maison, tout en haut de la vieille ville, pour descendre faire des courses.» Quelques soucis de santé par-dessus le marché, puis «je me suis remise à l’écriture mais je dois partir pour Paris le 27 février»… 18 décembre 2013, le rythme est toujours aussi soutenu : «Deux de mes filles viennent passer Noël à Hyères. Puis j’irai 10 jours à Paris. Après, je me remets à écrire sur la pêche en Irlande»… Et puis la mémoire qui se dissout.

Bien avant la grande érosion mentale, la vie était encore douce et tonique. Paul ne regimbait pas lorsqu’il fallait sortir le bateau. Il ne demandait pas son reste, pipe au bec et son éternelle casquette de marin vissée sur le crâne comme s’il s’agissait à chaque cabotage d’une expédition hauturière. En 1977, lorsque le couple commet cette folie d’acheter un terrain dans le Kerry, il a encore l’éternité devant lui. Le Journal d’Irlande consigne avec insouciance et allégresse les découvertes enchantées, comme en ce 22 août 1978 : «J’ai empoigné mon haveneau pour aller explorer une petite baie très prometteuse juste avant Costelloe. En trente minutes grisantes, j’ai pris plus d’un kilo de crevettes, mais moyennes. Un seul bouquet, plus foncé et plus opaque, s’était fait prendre pour me montrer la différence.» L’œuvre est un fourre tout qui accueille complaisamment les trophées halieutiques du quotidien estival, mais aussi un calepin, un précis sentimental d’ethnographie autant qu’un carton à dessins : «Le paysage marin est magnifique, mais la campagne est désolée. On y lit encore l’abandon des habitants gaéliques – petites fermes incendiées, chaume défoncé, barrières entre deux champs et, partout, ces murets de pierres sèches pour borner des champs minuscules où on peut lire l’histoire des pauvres gens.» Le Journal d’Irlande donne à lire l’histoire de Benoîte Groult, entre récit de voyage et banquets intimes. Quelques hôtes privilégiés constituent les sociétaires de Bunavalla, au milieu des homards, saumons, étrilles, bigorneaux, bouquets, oursins, tourteaux et crevettes : les Badinter, Éric Tabarly, Nelly Kaplan, François Mitterrand… Le livre se remplit et se vide, va et vient comme un ressac. Il est aussi changeant que l’humeur de celle qui le tient, passe du drizzle à la transparence d’une aurore fugitive, ouvre l’appétit mais finit par écœurer. 20 août 1981 : «Du plaisir de l’Irlande pour moi fait aussi partie cette lassitude de l’Irlande qui me vient à la fin de nos séjours. De l’incommensurable tristesse du paysage, qui finit par vous entrer dans l’âme comme s’insinue l’humidité.» Le calendrier insulaire délimite des périodes – celle, attendue, de l’intimité conjugale, mais aussi les parenthèses assumées avec Kurt, l’éternel amant, lorsque Paul est invité à déguerpir. Ce kaléidoscope forme une vie singulièrement libre et cohérente, nonobstant son non-conformisme revendiqué. 5 août 1986 : «J’ai trois amours : Kurt, Paul, la solitude. Dans le désordre, suivant la conjoncture. Tout ça se complète. Disons aussi que j’en ai un quatrième : l’écriture, qui est aussi un supplice, ce que Kurt n’est jamais, Paul parfois, la solitude pas encore. Et puis j’oubliais : le soleil.» Autoportrait pluriel et revigorant de l’amoureuse affranchie, femme de mille plaisirs et d’autant d’activités compulsives et enivrantes.

Demain, Benoîte…

Les livres de Benoîte Groult dessinent un archipel où les femmes ne sont pas les seules à être conviées. À chaque escale, elles se voient au demeurant renforcées dans leur conviction inébranlable d’une existence que rien ni personne ne doit jamais rogner ni aliéner : Le Féminin pluriel (Denoël, 1965, roman écrit avec sa sœur Flora Groult), La Part des choses (Grasset, 1972), Ainsi soit-elle (Grasset, 1975), Le Féminisme au masculin (Denoël, 1977), Les trois quarts du temps (Grasset, 1983), Les Vaisseaux du cœur (Grasset, 1988), La Touche étoile (Grasset, 2006), et l’indispensable Mon évasion. Autobiographie (Grasset, 2008)… Puis viennent le grand âge et ses tourments. Paul avait cessé de vouloir vivre. Kurt n’avait pas eu le choix. Même la marée donne le sentiment de monter moins vite. Benoîte Groult ne peut retenir un soupir : «Mon Dieu, que c’était bon de ne pas être vieille, de pouvoir compter sur soi en toute circonstance» (29 septembre 2003). Une aimantation de livres autour de l’écrivaine disparue, comme si son existence et son œuvre conviaient à une autre traversée, du passé vers le futur cette fois, d’avant Benoîte vers l’après, vers ce qui peut être retenu de son passage pour nourrir les générations à venir, pour les mettre en garde sans doute, et préparer de nouvelles émancipations. Nicole Groult d’abord. Françoise Cloarec la met en scène dans J’ai un tel désir. Marie Laurencin et Nicole Groult (Stock, 2018). Dans les premières pages, c’est Benoîte Groult qui nous reçoit :

Benoîte soupire en se rappelant que Nicole détestait la campagne, la Bretagne, les maisons secondaires, les chaussures de sport. Elle ne savait pas conduire ni nager. Femme des villes, elle se passionne pour la mode, la couture. L’art habite ses étoffes comme il habite les toiles de Marie Laurencin. Les couleurs éclatent, les tissus souples et colorés remplacent les tenues ternes. Durant son existence, sa mère sut aménager le monde autour d’elle, à sa façon, parvenant à faire paraître hypocrites ou imbéciles les «bons sentiments» auxquels elle était inapte. Belliqueuse, brillante et frigide, secrètement frustrée, dit Benoîte, elle s’acharne à réussir pour ne pas s’engloutir dans le tombeau capitonné du mariage. C’était une grande séductrice, elle avait des amants, hommes ou femmes.

Bourgeoise longtemps docile et conformiste, tardivement éveillée aux dissidences, parfois aux dissipations, en tout cas à la conscience d’être intégralement femme, sans allégeance ni consentement, sans fausse honte ni mauvaise conscience, Benoîte sait s’entourer. Cette mère longtemps lui a échappé, mais sur le mode baroque, elle lui a instillé l’esprit d’irrévérence et appris l’art de la désobéissance. Les autres femmes de Benoîte sont toutes des diablesses irréductibles et prophétiques. Certaines ont eu droit à leur monographie inspirée : Pauline Roland ou Comment la liberté vint aux femmes (Robert Laffont, 1991), Ainsi soit Olympe de Gouges (Grasset, 2013)… Toutes ces figures sont exemplaires. Nous en avons besoin pour demain. Merci Benoîte.

Mais il est également permis de rêver de son île – de sa poésie, du refuge si précieux contre tous les confinements de l’esprit, de l’utopie pluvieuse où l’on attend tous les soleils. L’Irlande est une folie qui vaut bien toutes les sagesses recuites. Un livre à la main, attendons le ferry pour Bunavalla.

François-Jean Authier est professeur de lettres en classes préparatoires au lycée Camille-Guérin à Poitiers. Il est l’auteur du roman La Chimère d’Arezzo, aux éditions du Cherche Midi, 2007 et de l’essai : Poétique du travestissement : Jacques Laurent romancier, éditions Honoré Champion, 2008.

Lire également sur le site de L’Actualité Nouvelle-Aquitaine : Les yeux la voix d’Isabelle Fruleux, Georges-Emmanuel Clancier – Dernière halte dans l’été, Sanfourche – ces yeux qui nous regardent…

Espace Mendès France

Espace Mendès France

Leave a comment