Agathe Gaillard – 1975, rue du Pont Louis-Philippe

Photo de Jean-Claude Larrieu, prise en 1979, Agathe Gaillard est aux côtés du photographe Bernard Faucon. Derrière la vitrine se trouve Christian Caujolle, critique photo à Libération.

Photo de Jean-Claude Larrieu, prise en 1979, Agathe Gaillard est aux côtés du photographe Bernard Faucon. Derrière la vitrine se trouve Christian Caujolle, critique photo à Libération.Par Héloïse Morel

Agathe Gaillard a été la première à ouvrir une galerie de tirages photographiques à Paris en 1975. Invitée à l’Espace Mendès France le 12 octobre 2017, elle témoignait de son histoire et de son regard sur la photographie en dialogue avec Anne-Cécile Guilbard, maître de conférence en littérature et en esthétique de l’image à l’université de Poitiers. Nous proposons de larges extraits de leurs interventions.

Le Paris d’Agathe Gaillard

Agathe Gaillard. – Je suis venue à Paris car c’était là où il fallait que j’aille. Je suis entrée à la librairie La Une qui était fréquentée par des écrivains et des artistes, j’y suis restée deux ans et demi. J’ai appris Paris, j’ai rencontré les clients, les artistes, les photographes dont Jean-Philippe Charbonnier. Il m’a enlevée et épousée, premier photographe de ma vie. Je l’ai accompagné lors de ses voyages, l’ai observé quand il travaillait, et j’ai découvert comment le réel devient une photographie, c’est-à-dire une expression de cette réalité qui est fuyante – elle change à chaque instant. L’œil du photographe fixe sa vision personnelle, et tout à coup quelque chose que l’on a vaguement ressenti se retrouve devant vous très bien exprimé. C’est pour cela que nous sommes tellement heureux devant des œuvres d’art : elles expriment ce que l’on a ressenti sans que l’on sache l’exprimer.

La plupart des photographes travaillaient alors pour les journaux, sur commande. On les envoyait dans des pays ou des milieux sociaux dans lesquels ils ne seraient pas allés d’eux-mêmes. Mais ils y allaient ; ils n’avaient pas peur. Ils revenaient avec une grande expérience qui faisait qu’ils connaissaient parfaitement la vie. Et en même temps, ils étaient considérés comme des gens qui n’avaient pas de cerveau ! Quand ils les envoyaient en reportage, les journaux leur associaient toujours un rédacteur qui, lui, pensait et écrivait. Quant au photographe, il faisait juste clic-clac… Pourtant, on faisait semblant de croire que les photos étaient l’illustration de ce qui était dit. En réalité, on pouvait penser que ce qui était dit était un commentaire de ce qui était montré. Il y avait une certaine rivalité entre l’écrit et le photographique, l’écrit ayant le dessus. Je trouvais que ce n’était pas normal, qu’il fallait faire quelque chose pour que la photographie soit respectée et soit reconnue comme une forme de pensée et de création. J’ai eu cette idée que si l’on montrait la photographie comme œuvre d’art, peut-être qu’on la regarderait comme telle, autrement.

Genèse d’une galerie

Agathe Gaillard. – Là m’est venue l’idée d’avoir une galerie où l’on mettrait des tirages originaux, car les photographes se plaignaient que les journaux censuraient leurs photos en les recadrant ou en ajoutant des légendes. [Je voulais proposer] à la vente le premier état de la photographie, c’est-à-dire le tirage original tel qu’il sort des mains du photographe, sans le risque que l’imprimerie le déforme ou qu’il soit recoupé. En amont, retenant les idées de 1968 avec l’art dans la rue à la portée de tous, j’avais eu un premier geste en créant une collection de cartes postales qui s’appelait “Les chefs d’œuvres de la photographie”, ce qui choquait les gens à l’époque. Cette initiative a rencontré un succès qui s’est répandu dans le monde entier, créant l’habitude de regarder des photos librement, de les choisir. Lorsqu’il y a eu la galerie, on me disait : “Vous revenez au tirage original ?”. Selon moi, c’était complémentaire : le tirage original, c’est ce qui sort directement des mains du photographe et qu’il peut signer, c’est-à-dire reconnaître cette photographie comme étant bien la sienne, sans déformation, c’était important.

Je me suis retrouvée à faire la première galerie de photos en France. Il y en avait déjà ailleurs dans le monde dont une à New York, celle de Lee Witkin qui avait ouvert en 1970. C’était un photographe de presse et je pense qu’il a créé sa galerie avec les mêmes motivations. Une autre galerie avait ouvert à Cologne, à l’initiative de Jurgen Wilde. Dans chaque pays, la situation de la photographie était différente. Par exemple, Lee Witkin avait dès le début été soutenu par les universités et certains musées qui lui achetaient des œuvres. En France, c’était différent : les institutions boudaient la photographie, hormis la Bibliothèque nationale qui, en 1968, avait chargé Jean-Claude Lemagny de réunir une collection de photographies, ce à quoi il a consacré sa vie. J’ai donc beaucoup travaillé avec les collectionneurs privés qui ont soutenu le marché de la photographie.

Anne-Cécile Guilbard. – Le contexte de cette période est notamment celui de la création des rencontres photographique d’Arles au début des années 1970. Il y a en France, à ce moment-là, un intérêt croissant pour la photographie, auquel la galerie participe. Christian Gattinoni relate qu’à Beaubourg (Centre Pompidou), en 1977, la photographie n’occupait « qu’une mezzanine de quelques dizaines de mètres carrés au troisième étage avant de gagner deux-trois espaces plus étendus mais toujours plus ou moins nomades ». Il a fallu attendre la première grande exposition de 1989, organisée par Jean-Claude Lemagny, L’invention d’un regard, pour qu’à Beaubourg la photographie ait une place importante. Finalement, la photographie, c’est un objet que l’on n’expose pas : elle est associée au texte, on la trouve dans la presse… Il fallait l’émanciper de ce texte-là et faire en sorte que le texte se mette à parler de la photographie en tant que photographie. C’est d’ailleurs à cette période que la critique photo arrive dans les quotidiens nationaux. Comment se sont passées les relations avec les critiques de photographie ?

Agathe Gaillard. – Justement… Le ministre de la culture en 1974, Michel Guy, avait reconnu la photographie comme faisant partie des arts plastiques. Il avait nommé Pierre De Fenoÿl comme responsable photographie au Centre Pompidou. Lorsqu’il a ouvert en 1977, les galeries ont voyagé à partir de la rive gauche, pour venir s’installer autour du Centre. En 1980, nous étions une douzaine de galeries de photo, ce qui était bien et légitimait notre existence. Chacun faisait selon son idée, c’était quelque chose de très personnel. C’est la raison pour laquelle les galeries portent le nom de ceux qui les font, parce qu’il s’agit d’une aventure personnelle dont on est responsable. […]

Au départ, la galerie était soutenue : il y avait déjà des gens qui s’intéressaient à la photographie, des photo-clubs de haut niveau, des collectionneurs de photos aux puces, des historiens… Beaucoup de personnes venaient voir les expositions à la galerie, dont les critiques. Souvent, c’étaient des jeunes gens envoyés par les journaux car personne ne voulait parler de la photographie ! Il y a eu donc Hervé Guibert qui est entré à vingt-et-un ans au Monde, Christian Caujolle, à peine plus âgé, à Libération ; il y avait André Laude, qui, lui, était poète et écrivait dans les Nouvelles littéraires, Michel Nuridsany au Figaro, et Françoise Ayxendri au Matin de Paris. Ces jeunes critiques avaient ceci de formidable qu’ils découvraient la photographie en même temps que le public. D’ailleurs, dans les premiers articles d’Hervé Guibert, il raconte ses aventures : il écrit “j’entre dans la galerie, il se passe ça, je vois ça… “. Ces jeunes critiques étaient intelligents et prenaient la photographie au sérieux car ils étaient passionnés ! Ils se disputaient pour être le premier à publier l’article ! […]

La photographie comme écriture

Anne-Cécile Guilbard. – Les exemples ne manquent pas, d’écrits sur la photographie. On pense aussi à Denis Roche qui est à la fois poète et photographe, qui a créé les cahiers de la photographie avec Gilles Mora… Denis Roche en tant que poète, photographe et éditeur, a contribué fortement à cette invention de la photographie comme un art littéraire. Peut-on dire cela ?

Agathe Gaillard. – Je ne parlerais pas d’art littéraire mais plutôt d’une forme d’expression très personnelle, très en rapport avec l’inconscient, comme une écriture. Pour moi, la photographie, c’est une écriture. Ralph Gibson, photographe américain qui a fait partie de ceux qui m’ont encouragée au départ, avait décidé, quelques années auparavant, de ne plus accepter de commandes et de travailler comme un auteur. Il avait même sa maison d’édition pour créer les livres comme il le voulait, c’est-à-dire sans texte ni préface. Il considérait que la photographie était une écriture, et que la mise en page était une écriture. Chez les photographes, il y avait à la fois le désir d’échapper à l’écrit et de rester libre. Il faut souligner que c’était assez admirable car ils sont entrés dans le monde et le marché de l’art avec assez d’effronterie, ils n’ont pas cherché à plaire, ils n’ont pas cherché à se déguiser en artistes. Ils sont entrés comme photographes, c’était assez magnifique ! […]

Irving Penn le disait ainsi : « L’art n’avait pas changé, simplement le pinceau était remplacé par l’appareil photo ». C’était seulement l’appareil qui changeait : le regard de l’Homme sur le monde, ce qu’il exprimait, c’était toujours la même aventure.

André Kertész

Anne-Cécile Guilbard. – Pour toi, qu’est-ce qu’une bonne photographie, une excellente photographie ?

Agathe Gaillard. – Qu’est-ce que c’est qu’un tableau excellent ? Qu’est-ce que c’est qu’une cuisine excellente ? Pour les artistes, il y a une expression que je trouve assez juste, c’est : “Un grand artiste, c’est celui qui est reconnu par ses pairs”, et ça, ça ne trompe pas. Le public, lui, peut se tromper (on aime des choses qui nous ressemblent)… Mais quand un photographe dit d’un autre photographe : « C’est un grand photographe », il ne ment pas. Par exemple, je crois que le photographe préféré des grands photographes, c’est Kertész. Pourquoi ? Parce qu’il a été photographe de l’âge de dix-huit ans à quatre-vingt-onze ans, sans s’arrêter, et il savait parfaitement prendre un petit sujet de rien du tout et, par la lumière, par l’appareil, en faire une œuvre d’art. […]

Anne-Cécile Guilbard. – Les photographies d’André Kertész sont marquées par une construction impeccable.

Agathe Gaillard. – Satiric Dancer,c’est la première photographie que j’ai vue de Kertész lorsque je faisais les cartes postales. Elle était dans un vieux numéro d’un magazine allemand et Kertész était parti de France. Je l’ai vue et je me suis trouvée complètement à l’arrêt devant elle. […] Cette photographie reste, pour ne pas dire ma préférée, celle dont je ne me lasse pas, elle est sur le mur chez moi. Elle a été prise dans l’atelier du sculpteur Beöthy, un Hongrois ami de Kertész, Magda [Förstner] était aussi une Hongroise, danseuse satirique, ; et il existe seulement trois négatifs de cette photographie. J’imagine une soirée chez ces gens, et Kertész qui entraîne Magda en lui disant : « Nous allons faire une photo ; invente-moi quelque chose », et elle fait cette pose en référence aux sculptures. Elle est tellement évocatrice qu’elle est entrée dans mes souvenirs. Comme si j’avais assisté à sa prise, en 1926 dans l’atelier de Beöthy. Je pense que c’est cela, une grande photographie : c’est celle qui entre dans votre histoire, qui fait partie de votre mémoire, que l’on adopte complètement, qui entre en vous. […]

[À propos de La fourchette de Kertész] […]

Anne-Cécile Guilbard. – Il s’agit d’une pure photographie puisque le centre est occupé par l’ombre de la fourchette plutôt que par son sujet lui-même. C’est quelque chose que l’on trouvait beaucoup dans les années 1930 dans la photo de publicité, ces contrastes forts. Mais c’est vrai que cette fourchette d’André Kertész a fait date dans l’histoire de la photographie avec cette simplicité absolue du sujet et sa composition.

[…]

Agathe Gaillard. – On a tous vu des fourchettes posées sur des assiettes, c’était plutôt moche ! Et justement, [Kertész] a transfiguré cela. Donc tout peut être beau. L’artiste est celui qui, dans une chose triviale, voit la beauté – ce que nous n’arrivons pas toujours à faire, nous. Il y a des photographes qui arrivent à faire voir la beauté dans un tas d’ordures, alors que nous n’y voyons qu’un tas d’ordures. J’ai une photo de Kate Barry – qui n’est pas une photographe très connue – elle était la fille de Jane Birkin, morte accidentellement, et je l’ai aidée à faire sa première exposition à la galerie cinéma. J’ai une photographie d’elle, que j’aime de plus en plus, je lui avais achetée : elle représente un tas de balayures, il y a de la poussière, quelques feuilles, quelques trucs… elle a photographié ça. Elle a vu la beauté dans des saloperies qu’on jette, donc la beauté est partout ! Et je trouve extraordinaire qu’un artiste sauve ainsi des choses qu’on mépriserait, il les sauve et il en fait un sujet d’admiration qui nous dit : « On peut tout aimer dans la vie, si on sait voir. »

Aider à voir

Anne-Cécile Guilbard. – Tu as eu la légion d’honneur pour ton œuvre de galeriste. Justement, ton œuvre a consisté non seulement à faire découvrir au plus grand nombre des photographes qui étaient déjà des grands photographes mais aussi, à découvrir des nouveaux talents, des nouveaux photographes.

Agathe Gaillard. – Si on peut appeler ça une œuvre ! Mon œuvre, ça aura été simplement de m’être effacée devant les photographes, d’avoir cherché à les mettre en avant. Et c’est vrai que c’est un métier, galeriste, dans lequel être prétentieux n’aide pas. J’ai découvert avec le temps que plus on s’efface derrière les photographes, plus on existe ! Parce que justement le métier de galeriste, c’est aider à voir, aider à aimer les artistes, aider à les comprendre. […] Et le seul moyen créatif, c’est l’accrochage, la manière dont vous accrochez les photos : c’est comme ça que les gens vont les voir. Il faut apprendre petit à petit, en les écoutant, à savoir qu’il y en a deux qui s’aiment, qui ensemble vont se faire du bien ; et qu’il y en a une qui, à côté, va démolir celle-là et que celle-là c’est une tueuse qui ne supporte personne, il faut la mettre toute seule. En les regardant, en les écoutant, vous apprenez qu’elles ont une vie propre et que vous n’en faites pas ce que vous voulez. […]

Anne-Cécile Guilbard. – Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu accueilles et comment tu choisis un photographe qui arrive et qui ne s’appelle pas Manuel Alvarez-Bravo ou Gisèle Freund, qui arrive avec son book et à qui tu vas dire oui, et pourquoi ? Qu’est-ce que tu aimes et qu’est-ce qui va t’accrocher ?

Agathe Gaillard. – C’est relativement simple. Si j’ai envie de voir ces photos pendant un mois sur mes murs, si j’ai furieusement envie ou si je n’ai pas envie, c’est déjà vu. C’est ce qui m’a toujours guidée. C’est difficile, surtout les jeunes photographes parce que sur cinquante qui sont prometteurs, vingt ans après il en reste deux. Parce que généralement les gens ont tout dit au bout de dix ans : ce qu’il y a à dire, souvent, ce sont des choses qui viennent de l’enfance, et il n’y a plus rien à dire une fois elles sont dites. Alors quelqu’un qui fait des photos toute sa vie, pendant cinquante, soixante ans, ça, c’est admirable ! Mais l’âge des photographes, en fait, ne m’importe pas, ni d’ailleurs leur nationalité.

La première année, il fallait apporter une crédibilité à l’idée de galerie de photo. J’avais commencé par Ralph Gibson, que j’avais connu jeune photographe américain, il était venu me voir en 1973 pour faire une carte postale. J’ai regardé ses photos en me disant que je n’avais jamais vu des photos comme ça. […] Après lui, [j’ai exposé] Kertész que j’ai rencontré à Arles pour la première fois parce qu’il m’avait écrit : “Je serai aux rencontres d’Arles, j’espère vous y rencontrer”. Nous nous connaissions par la carte postale, nous avions échangé quelques lettres. […]

Par la suite, je me suis dit qu’il faudrait faire chaque année un photographe français un peu oublié. Ça a d’abord été Izis : il s’est mis à travailler, il a fait plein de tirages, il était très content… Izis, qui avait travaillé à Paris Match, faisait surtout des choses sur la peinture, sur les peintres, les reproductions de tableaux. Et sur les conseils insistants de Jean-Philippe Charbonnier, très convaincu, il a fait un reportage au MIT, où il a rencontré Harold Edgerton qui était un scientifique, inventeur du stroboscope et du flash électronique. Il faisait des photos pour montrer ce qu’on pouvait faire avec ses appareils, et comme il avait beaucoup de fantaisie et de talent, ses photos étaient formidables mais elles n’étaient considérées que comme des expériences scientifiques. Alors j’ai fait cette exposition Edgerton, polémique parce que si certains trouvaient que c’était magnifique, d’autres trouvaient que c’était scientifique et qu’Edgerton n’était pas un artiste.

Ensuite, ça été Erica Lennard. Je l’avais connue en même temps que Gibson, qui l’accompagnait. Quand je l’ai rencontrée, elle avait vingt ans, elle parlait français ; jeune femme photographe, elle a eu, tout de suite, son style. Elle a fait une exposition des photos qu’elle avait prises de sa sœur et ses amies, et avait préparé une maquette de livre qui s’intitulait Les femmes, les sœurs. C’était en 1975, l’année de la femme, première reconnaissance des mouvements féministes. Au vernissage est venue Antoinette Fouque qui dirigeait les éditions des femmes, et Les femmes, les sœurs a ainsi été le premier livre de photos que les éditions des femmes ont fait. Erica Lennard est devenue par la suite une photographe de mode très connue, et puis elle a photographié beaucoup les jardins. Elle n’a jamais imité quelqu’un, elle a tout de suite eu son propre style. Après elle, j’ai exposé August Sander. C’était le premier photographe qui était mort, je n’en ai pas fait beaucoup. August Sander était alors complètement inconnu, sauf des photographes. Et pour finir, ce fut Jean-Philippe Charbonnier qui avait eu le politesse, l’élégance, d’attendre pour exposer. J’étais très contente de cette première année, parce qu’elle offrait la variété de ce que je voulais montrer.

La conférence d’Agathe Gaillard, «les photographes sont des gens qui voient mieux que les autres», est disponible en audio sur le site de l’Espace Mendès France.

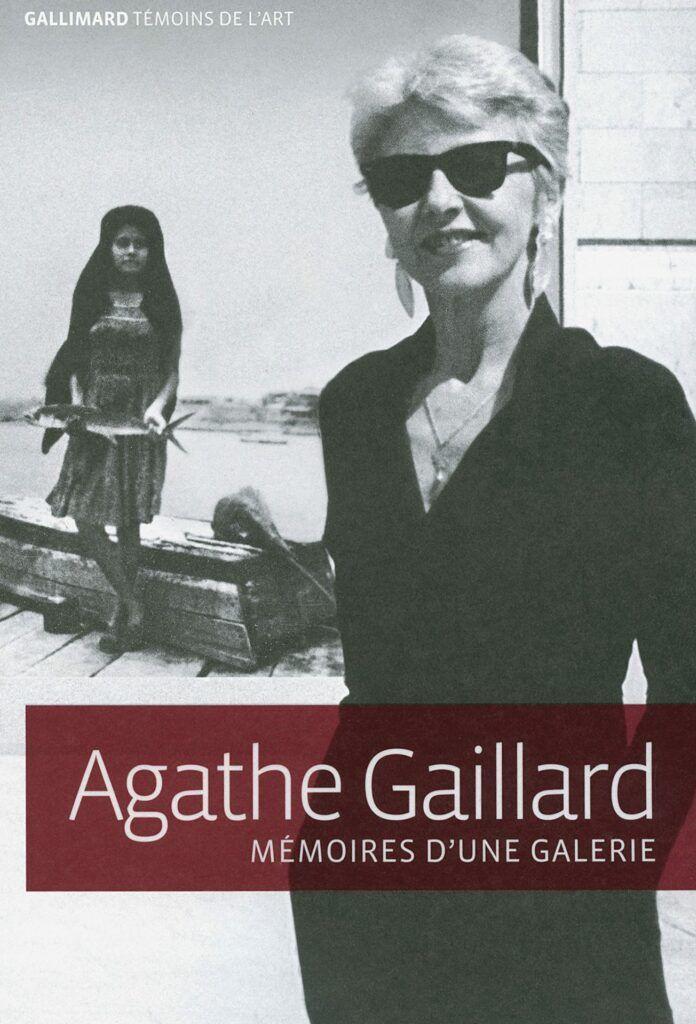

Agathe Gaillard a écrit Mémoires d’une galerie, Gallimard, coll. Témoins de l’art, 2013.

Espace Mendès France

Espace Mendès France

Passionnant…!

Merci

C