L’école des mines et des tranchées

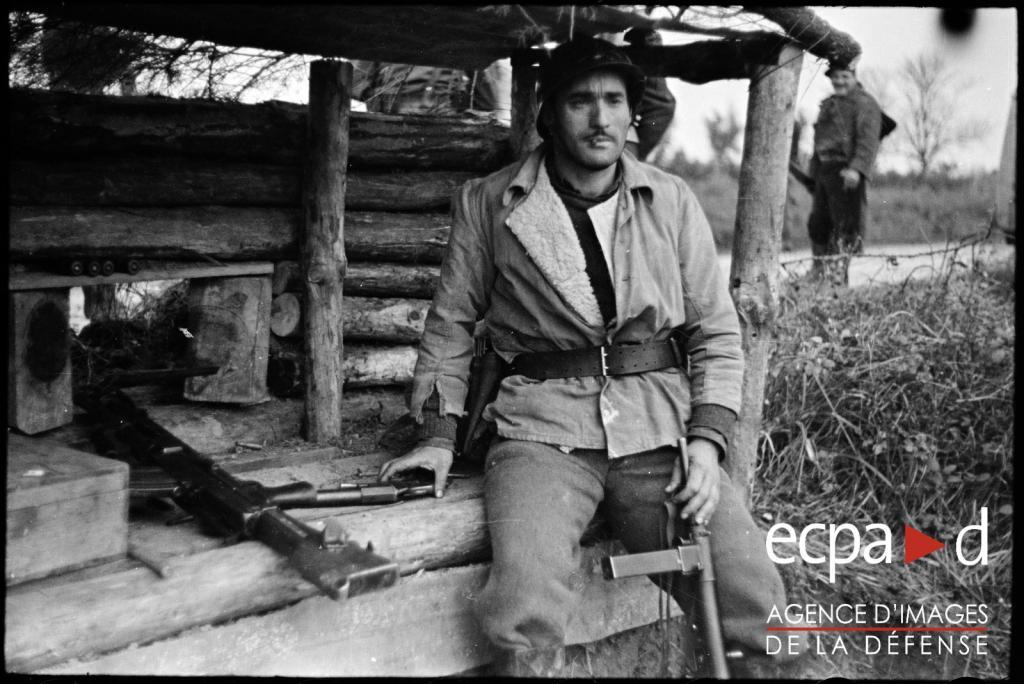

Novembre 1944, un poste de guet français, semi-enterré, dans le secteur de Fouras, face à la poche allemande de La Rochelle. Crédits : ECPAD.

Novembre 1944, un poste de guet français, semi-enterré, dans le secteur de Fouras, face à la poche allemande de La Rochelle. Crédits : ECPAD.Par Stéphane Weiss

En septembre 1944, en s’installant face aux poches allemandes de l’Atlantique, les troupes françaises issues des Forces françaises de l’intérieur (FFI) ont été confrontées à un changement complet de paradigme. Il n’était plus question de guérilla mobile mais d’une guerre statique, face à un adversaire amplement doté en artillerie. Or l’instruction à la guerre de siège n’avait logiquement pas été la priorité des maquis de l’été 1944. L’organisation des positions s’en est ressentie, inspirée par la fantaisie de chacun, aux dires du colonel Félix Chêne commandant le front rochelais : là des petits postes disposés en quinconce, ici un cordon à peu près rectiligne, ailleurs un coude-à-coude rappelant novembre 1914… Face aux réduits côtiers allemands, les FFI ont également découvert la menace des mines, déployées en avant des avant-postes allemands. Ces mines ont d’emblée causé des pertes parmi les FFI, par exemple sur la position du Camp romain aux abords de Saujon : deux volontaires charentais y sont signalés victimes de mines dès le 13 septembre. Les forces françaises n’ont eu d’autre option que de s’adapter.

Organiser les positions

Le sujet de la protection des positions s’est imposé dès les premières semaines, à l’image des conditions d’installation des Gersois de la demi-brigade de l’Armagnac sur le front de Royan en octobre 1944. Enregistrant d’emblée des pertes au sein d’avant-postes jugés trop exposés, le commandant de l’unité, le colonel FFI Henri Monnet, a décidé sans attendre de reculer ses premières lignes et de se limiter à une posture purement défensive.

Pour organiser des défenses solides et protégées, le modèle préconisé a logiquement été la tranchée, comme en témoigne une instruction diffusée sur le front rochelais au sein de la brigade Demorny :

«Établir de solides points d’appui où seront placées les armes automatiques. Réunir ces points d’appui par des tranchées profondes avec parapets dans lesquels seront aménagés des créneaux de tir […]. Les abris et éléments de tranchées ne devront pas constituer une position rigoureusement rectiligne, mais au contraire sinueuse au maximum, en épousant les formes du terrain.»

Corollaire de la tranchée, l’emploi de barbelés a également été préconisé et engagé dès les mois d’octobre et de novembre, parfois complété par des mines, le tout issu de stocks allemands récupérés. À la différence de 1914–1918, ces tranchées n’ont pas été réunies en un réseau continu et anastomosé. Elles ont été concentrées autour des points d’appui. Les fonds conservés ne mentionnent aucun emploi de béton ou de ciment : les abris et les blockhaus, aux dimensions modestes, ont été construits en terre et en rondins, parfois de simples cabanes de planches dissimulées dans la végétation. La discrétion était de rigueur, qui plus est sur le terrain plat de l’Aunis, ainsi qu’énoncé au sein de la brigade Demorny :

«Ceux qui ont été militaires savent combien leurs chefs prêchaient le camouflage. Ils avaient entièrement raison, car une position repérée, même solide, est vulnérable […]. Il faut donc éviter de faire repérer vos positions (lors des terrassements notamment), en utilisant au maximum les couverts naturels (haies, bois) ou en les masquant par des branchages, de l’herbe.»

L’injonction de la discrétion n’était pas un vain mot. Si l’artillerie allemande n’est entrée en action que de façon intermittente, elle est restée précise. Devant Royan, dans le secteur de la Seudre, les fonds de la demi-brigade de l’Armagnac en témoignent. Les Allemands y ont particulièrement visé les avant-postes du secteur de Marennes, les observatoires français supposés et les positions des mortiers français, repérés lors de leurs tirs. Le clocher gothique de Marennes, haut de 85 mètres et observatoire de choix dominant tout l’estuaire de la Seudre, en porte encore les stigmates, sur sa face ouest (impacts d’obus tirés de l’île d’Oléron) et sur sa face sud (tirs depuis la presqu’île d’Arvert). La faible concentration en troupes françaises a toutefois limité les pertes.

Les efforts français d’organisation des positions ont-ils été efficaces ? Le cours des évènements sur le front rochelais conduit à répondre à cette question par la négative. Lors de leurs sorties offensives répétées, les forces allemandes n’ont eu aucune difficulté à investir, isoler et capturer des positions françaises complètes. Deux facteurs l’expliquent : la faiblesse de l’artillerie française et l’absence de profondeur des positions. Sur le front rochelais, les batteries françaises sont restées peu nombreuses, ce qui a conféré de larges marges de manœuvre au camp adverse. Devant Royan, la configuration a été différente : davantage de batteries, moins de portions terrestres perméables aux attaques, ce qui a permis de stopper les deux tentatives allemandes d’intrusion en force le 4 janvier 1945 dans le secteur de Saujon et le 19 janvier sur les bords de la Seudre.

En revanche, l’absence de profondeur a été généralisée, avec dans la majorité des cas une seule ligne de points d’appui français, comme l’a encore dépeint le colonel Chêne en janvier 1945 :

«Il n’est pas douteux qu’avec le dispositif quasi linéaire qui est adopté sur l’ensemble du front, l’ennemi pourra quand il le voudra percer nos lignes, opérer une percée profonde, et se rabattant, prendre à revers les unités qui n’auront plus le moyen de se replier.»

Les consignes données en cas d’attaque sont révélatrices de cette infériorité tactique : se replier en couverture des villes de l’arrière puis attendre que les forces adverses passent et refluent. Dans l’attente de jours meilleurs, le commandement français s’est adapté à la réalité de ses moyens limités et des forces allemandes à même de se projeter momentanément sur plusieurs kilomètres mais vulnérables si elles devaient s’enfoncer à trop grande distance de leurs réduits côtiers.

Le danger invisible des mines

Durant l’automne 1944, la menace des mines a généré une tension certaine. L’extrémité ouest du front de la pointe de Grave en fournit l’illustration, sur un terrain dunaire progressivement truffé de mines. Engagé dans ce secteur de la mi-novembre 1944 jusqu’à l’issue des combats du Médoc, le 2e Régiment FFI du Lot a opéré un ingrat travail de déminage autour de ses points d’appui. À titre d’exemple, quarante mines ont été retirées durant la seule journée du 19 décembre. Le régiment a enregistré huit accidents sur mines de la mi-novembre à la mi-janvier, soit un tous les huit jours en moyenne, avec à chaque fois des morts ou des blessés, tels dix hommes frappés pour la seule journée du 5 février.

D’un journal de marche à l’autre, un constat s’impose. Les mines ont souvent causé davantage de pertes que les tirs d’artillerie. Elles ont particulièrement frappé les patrouilles, à l’image d’un bataillon du 114e RI niortais, lors d’un repérage en novembre : une seule mine a privé l’unité de son commandant et de trois autres officiers. Le danger des mines s’est également fait ressentir lors des incursions françaises au sein des périmètres adverses. Le 27 février, dans le secteur de Royan, le 50e RI périgourdin a ainsi souffert trois tués et six blessés lors d’une action contre le village de Brie.

Les anciens maquisards étaient initialement dépourvus face à cette menace. Une unité est toutefois rapidement sortie du lot, le régiment Rac périgourdin, qui a formé en son sein une section de déminage. Son journal de marche relate un effort conséquent de déminage dans le secteur de Marennes : 150 mines relevées entre le Chapus et La Cayenne le 12 septembre, cinquante tonnes de mines récupérées à la date du 29 septembre… Cette section a ensuite poursuivi son délicat travail, non sans connaître un drame le 29 octobre : lors du déminage des balises côtières de Port-des-Barques, elle a perdu la moitié de son effectif, tué par l’explosion d’une charge de 700 kg.

L’arrivée de troupes de la 1re armée au cours de l’automne a été mise à profit pour dispenser des cours de déminage, dont s’est notamment acquitté le 4e régiment de zouaves. Le travail de déminage s’est progressivement étendu, à l’image du travail effectué en février 1945 autour de Fouras, avec la neutralisation de près de 6 000 mines antipersonnel et 340 mines antichar.

Dans la perspective des opérations offensives du printemps, l’effort de formation au déminage a été accentué. Des détecteurs de mines américains ont été livrés. Une instruction poussée a été assurée, avec des exercices de passage de champs de mines réels, de jour comme de nuit, y compris à l’aide de chenillettes munies d’une herse. Le résultat a été au rendez-vous lors de l’assaut du 14 avril. Ainsi, au sud de Royan, les bataillons Bigorre et Foch, marchant en tête, n’ont subi aucune perte par mines. Les manœuvres préparatoires ont également porté leurs fruits lors de l’attaque de l’île d’Oléron. Le jour de l’assaut, le 30 avril au matin, la première vague n’a eu besoin que de dix minutes pour franchir sans pertes le champ de mines barrant la sortie de la plage de débarquement.

Le bilan globalement positif observé à Royan et à Oléron doit être tempéré par les faits observés dans la pointe de Grave. Les mines y ont constitué un obstacle important qui a concouru à la mise en échec des principales attaques des 14 et 15 avril. Au cours des journées suivantes, la pointe de Grave allant en se rétrécissant, l’encombrement du front en troupes françaises a généré de nouvelles pertes du fait de mines mal repérées.

Héritage

Une fois la tourmente terminée, la question du déminage est restée d’actualité pour de longs mois. Le relais a été pris par des sapeurs civils, épaulés par des prisonniers allemands. Le danger des mines a fini par être écarté. Des engins explosifs sont toutefois toujours à même de refaire surface lors de terrassements ou sous l’effet du travail de sape de la mer.

Concernant les anciennes tranchées françaises, aucun vestige n’est de nos jours décelable. Les paysages du Médoc, de l’Aunis et de la Saintonge ont subi de profondes modifications, sur fond d’urbanisation, de développement touristique et de remembrements agricoles : les anciennes tranchées ont été effacées au même titre qu’une large part du réseau de haies parmi lesquelles les patrouilles françaises et allemandes se sont guettées et harcelées. Les ouvrages fortifiés allemands ont mieux résisté, du moins à l’intérieur des terres, hors de portée des vagues océanes.

Docteur en histoire contemporaine et chercheur associé au Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l’art et musicologie (Criham), Stéphane Weiss conduit depuis 2008 une recherche sur les dynamiques régionales du réarmement français de 1944–1945 et de sortie de guerre des Forces françaises de l’intérieur (FFI). Il a notamment publié en 2019 un ouvrage consacré au quotidien et à la mémoire des combattants français des fronts de l’Atlantique : Les Forces françaises de l’Ouest – Forces françaises oubliées ?, Les Indes savantes, 220 p., 22€.

Espace Mendès France

Espace Mendès France