James Sacré – « Chaque poème est un visage de mots »

James Sacré à l’âge de 25 ans faisant boire Ardente, sa jument de travail, à Cougou. Archives familiales.

James Sacré à l’âge de 25 ans faisant boire Ardente, sa jument de travail, à Cougou. Archives familiales.Entretien par Jean-Luc Terradillos

Entretien avec le poète James Sacré dont un livre, Figures qui bougent un peu, est au programme du bac professionnel.

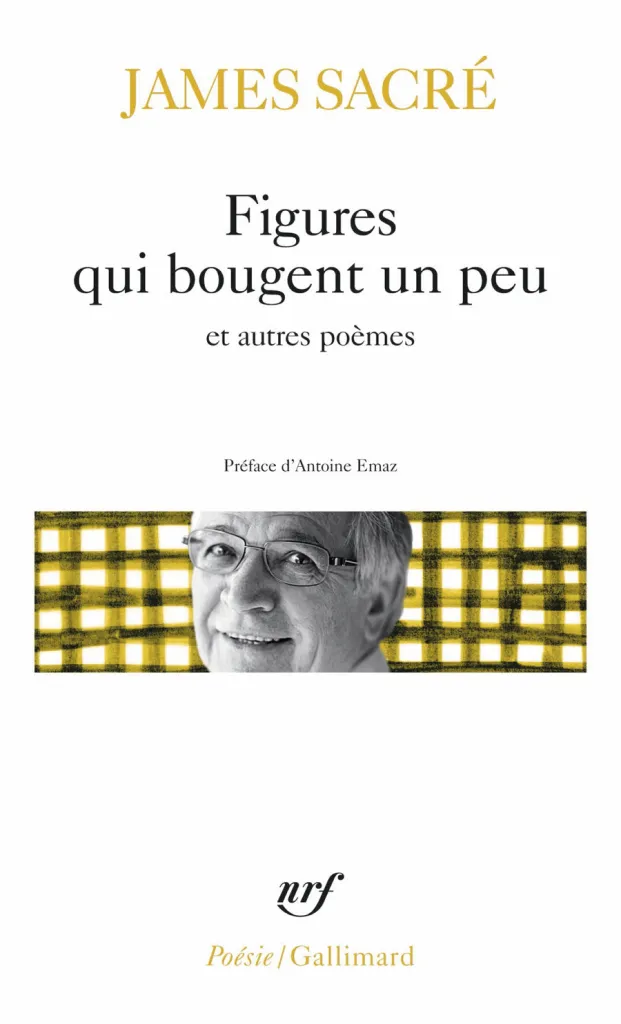

Des lycéens préparant cette année un baccalauréat professionnel auront peut-être à étudier Figures qui bougent un peu et autres poèmes, de James Sacré, publié en poche chez Poésie / Gallimard. D’autres livres sont au choix des enseignants durant les trois prochaines années scolaires : Le parfum des fleurs la nuit (2021) de Leïla Slimani, Courir (2008) de Jean Echenoz, L’Écume des jours (1946) de Boris Vian, Le journal d’un manœuvre (poésie, rééd. 2017) de Thierry Metz, Le Square (version théâtrale, 1965) de Marguerite Duras.

Afin de leur fournir quelques clés de lecture, James Sacré a accepté de répondre à nos questions.

Né en 1939 dans une ferme de Vendée, dans le village de Cougou à Saint-Hilaire-des-Loges, il fut élève dans l’école primaire de Coulonges-sur‑l’Autize, dans les Deux-Sèvres, puis au collège François Viète de Fontenay-le-Comte, et à l’école normale d’instituteurs de Parthenay. Après avoir été instituteur itinérant agricole, il part aux États-Unis en 1965, où il poursuit ses études jusqu’à l’obtention d’un doctorat américain au Boston College puis enseigne la littérature française à l’université Smith College de 1972 à 2001.

James Sacré a participé au comité de rédaction de la revue Oracl (sise à Poitiers) puis de Triages, revue des éditions Tarabuste qui ont publié un grand nombre de ses recueils.

Antoine Emaz a signé la préface – lumineuse – de cette édition Figures qui bougent un peu. «Si la poésie de James Sacré est complexe, écrit-il, elle n’est pas compliquée dans son abord ; le lecteur ne s’interroge pas sur ce que le poète veut dire, il le dit, en clair. Nous sommes en face d’un jeu subtil de formes, d’écriture, qui ne gêne pas la saisie du sens. Cette poésie impose une langue, évidemment, mais ce n’est pas une langue qui exclut ; elle accueille, d’abord.»

L’Actualité. – Figures qui bougent un peu (paru en 1978) est publié dans la collection «Poésie» chez Gallimard avec deux autres recueils, Quelque chose de mal raconté (1981) et Une petite fille silencieuse (2001). Est-ce vous qui avez décidé de réunir les trois recueils ?

James Sacré. – C’est un autre titre qu’André Velter voulait publier dans cette collection, mais l’éditeur a insisté pour qu’on y reprenne un livre paru en 1978 chez Gallimard, Figure qui bougent un peu donc, disant que je pouvais y ajouter ce que je désirais. J’ai pris le parti d’y inclure Quelque chose de mal raconté qui fut écrit juste après Figures, et Une petite fille silencieuse écrit aussi durant ces années 1980 mais publié bien plus tard en 2001. Ce choix pour garder, comme je l’ai pensé alors, une sorte d’homogénéité dans l’écriture, mais en fait je n’ai fait sans doute que garder la tonalité générale de tout ce que j’ai pu écrire, avec bien sûr des modulations, des formes diverses qui me sont venues qui singularisent un peu chacun de mes livres.

Avez-vous sollicité Antoine Emaz pour la préface ? Si oui, pourquoi ? Pour ses qualités de lecteur ? Pour sa poésie sans fioriture, «à l’os» ?

Je crois me souvenir qu’André Velter m’avait proposé plusieurs noms de poètes pour cette préface, et que je lui ai de mon côté proposé le nom d’Antoine Emaz. Je connaissais Antoine depuis longtemps (depuis une recension d’une plaquette publiée chez Tarabuste en 1987 : La solitude au restaurant). Je déteste demander directement à des amis ce genre de service (préfaces, recensions des livres parus, participation à des colloques) : je préfère qu’ils puissent accepter ou refuser en toute liberté des propositions d’un éditeur, sans penser à leur rapport personnel avec l’auteur.

Antoine Emaz en plus d’être à mon sens un excellent poète, était un fin et précis lecteur des autres poètes, et il partageait très franchement avec eux dans ses comptes-rendus ses enthousiasmes autant que ses réticences. Et puis même si nos écritures ne sont pas du même calibre, nous échangions depuis longtemps nos livres et nous nous retrouvions quand même autour de certains thèmes et de certaines idées quant à la fabrication (la «menuiserie» dirait Antoine ; j’utilise plutôt le mot de «boulange») du poème.

J’ai été très heureux quand Antoine a envoyé aux éditions Méridianes à Montpellier une suite de poèmes, Sans place, en demandant à Pierre Manuel que ce soit moi qui réponde à ces poèmes pour la collection «Duo» de Méridianes. Je l’ai fait avec le plus grand plaisir avec Je s’en va. J’avais d’ailleurs déjà écrit à partir de mots et d’expressions pris aux livres d’Antoine pour un livret paru chez Vincent Rougier : Dans la parole de l’autre (2018).

Qu’entendez-vous par «figures» ?

On peut penser évidemment à figures de rhétorique. Et chaque poème est bien un bouquet de ces figures (elles sont très nombreuses et agissent comme une grammaire du discours, ou plutôt de la matière et du déroulement du poème). Oui, fort nombreuses : elles remplissent des dictionnaires que les élèves et les étudiants pourront consulter, ne serait-ce que par curiosité, mais aussi pour découvrir qu’ils les utilisent sans s’en rendre compte dans leurs façons d’écrire et de parler tous les jours (comme font aussi tous les poètes).

Les figures sont aussi l’ensemble des objets, des motifs dont se sert le poème, les divers éléments concrets du monde en somme (on dit une «figurine» pour une petite statuette ; on parle de «figuration» pour la peinture non abstraite).

On parle aussi de la figure de quelqu’un, et je dirai que chaque poème est un visage de mots, pas plus facile à déchiffrer, à comprendre (et ce que l’on comprend varie avec le temps, avec le contexte social du moment) que le visage des gens que l’on rencontre, et même celui des personnes que l’on croit connaître de façon intime.

Qu’est-ce qui guide les retours à la ligne et les espaces entre les paragraphes ?

C’est essentiellement (à mon sens) une question de rythme, et cela vaut aussi bien pour la prose que pour les vers dits libres. Une affaire de coupe donc. Et trouver une bonne coupe n’est pas plus facile que de trouver une bonne rime. C’est même plus difficile en fait : il n’y a pas de dictionnaires de coupes alors qu’il existe de bons dictionnaires de rimes. Ce qui n’empêche pas qu’il y ait autant de mauvaises rimes dans les poèmes en vers réguliers que de mauvaises coupes dans les poèmes en vers libres.

Il s’agit aussi, assez souvent de mettre en relief soit le dernier mot d’un vers ou d’un paragraphe, soit le premier mot du vers ou du paragraphe suivant.

« On a été paysan ça veut dire quoi plus

qu’un mot on l’a depuis longtemps quelque part comme

un caillou dans sa botte ça gêne un peu aussi »

« Si je revenais maintenant à une écriture plus grammaticalement correcte comme on dit

peut-être qu’on sentirait mieux après la traversée des maladroits accidents dans les poèmes qui précèdent

que le langage en beau français c’est plein de trous qu’on cache dessous

d’hésitations lentes pétries dans la mièvrerie et souvent la bêtise un peu grandiloquente… »

J’ai noté des petites retouches dans les textes réédités – suppression de mots et de parenthèses, ajout des virgules. Comment vous relisez-vous ?

Pour les textes anciens réédités, je ne change en général pas grand-chose. Il est difficile après beaucoup de temps passé de se remettre, comme on aimerait le faire, dans le texte et dans le contexte vivant qui portait celui-ci au moment de son écriture. Ou alors il faudrait écrire quasiment un nouveau texte en prenant l’ancien comme motif dont on se servirait. Il n’y a que ce qu’on peut juger superflu, inutilement répétitif par exemple, que l’on peut supprimer ; ajouter paraîtrait comme du neuf qui s’accorde mal avec l’ancien texte. C’est du moins ce que je ressens quand je m’y essaye. Et supprimer ou modifier ce qu’on ne comprend plus très bien c’est un peu comme effacer (honteusement ?) le passé et ce qu’il y avait éventuellement d’obscur dans ce qu’on vivait alors en écrivant.

Sur de courte périodes (quelques jours, quelques semaines, plusieurs mois) évidemment ce genre de problèmes ne se pose pas : on reste dans une sorte de suivi, de continuation de l’écriture.

Naturellement, ce que je dis ici n’empêche pas qu’on puisse agir tout autrement, reprendre comme on veut n’importe quel ancien poème et le triturer à nouveau et cela risque d’être un nouveau texte peut-être plus convaincant ou surprenant que l’ancien. Il n’y a pas de recette pour écrire un «bon» poème.

Dans le premier recueil, vous supprimez presque systématiquement l’adverbe de négation «ne», vous employez des expressions familières comme «le pays que je parle…» et quelques mots poitevins comme «garoché», «bouillées», «radresser» ou encore «y m’en vas, te t’en vas». Est-ce pour mettre au jour le caillou dans votre botte ?

… ou pour révéler les trous cachés ?

C’est que le langage qu’utilise un poème n’est en général jamais bien défini. Un poème a le droit de parler comme il veut, le poète l’écrit comme ça lui vient soudainement (ou lentement) au bout des doigts, avec peu ou beaucoup du «bon» français qu’il connaît (bon français du moment) pas moins qu’avec un français non recommandé par les grammaires, ou mêlé de tournures et de vocabulaire inattendu parce qu’on l’a frotté à d’autres langues, ou à des parlers oraux. Un poème peut aussi faire des fautes de grammaire qui peuvent se transformer en vraies perles d’écriture (comme on dit en général pour condamner ces fautes), perles de fin cristal ou billes de glaise mal cuite : la beauté du poème ou les interrogations qu’il porte peuvent se manifester à travers n’importe quelle forme de langage. L’énigme fondamentale de ce fait c’est qu’on ne sait jamais vraiment comment cela se construit.

Parfois cependant on construit ces formes, ainsi la suppression du «ne» de négation est un essai d’utilisation du parler populaire : «je saurais pas vous dire» (un certain parler «élitiste» supprimerait plutôt le pas : «je ne saurais vous dire» ; et c’est cette dernière formulation qui m’est caillou dans la chaussure !)

Les mots de patois poitevin sont parfois des mots qui n’ont pas d’équivalent en français d’école : ainsi pour les mots «dorne», «se caniger», «bouette». D’autres sont simplement des mots qui me viennent parce que je les ai souvent employés et j’aime qu’ils portent dans mon français quelque chose de ces bruits de langues (vocabulaire, accent, grammaire vivante du parler) qui innervent et modulent nos façons de parler en France.

« le français parlé qu’on dirait simple

en fait pas mal maniéré »

Dans le dernier recueil, plus récent, les poèmes sont, de ce point de vue, plus sobres. Est-ce l’abandon d’un certain maniérisme que vous évoquez en 1978 en cherchant le français parlé ?

Il se peut que dans un premier temps, conscient justement de cette liberté qu’a le poète d’écrire selon son caprice et les hasards liés au langage qui lui vient en écrivant (même à l’intérieur des plus strictes contraintes de forme qu’on peut se donner), il se laisse aller à des façons inattendues d’écrire, s’y complaît un peu, en abuse et insiste pour affirmer ses propres maniérismes… mais bientôt il en mesure le côté fabriqué, presque les marchandant à l’occasion pour répondre à l’attente du lecteur, et soudain il comprend qu’il ne faut pas plus valoriser ces «écarts» de la langue que la soi-disant belle allure du français que l’école propose et louange. Les révoltes contre ce qui est établi et conseillé sont aussi sources, souvent, d’académismes pas moins gênants, prétentieux et finalement encombrants que ceux qu’on prétend combattre. La solution c’est peut-être d’écrire à la fois librement et contraint sans plus y penser. D’écrire ; et l’on verra bien.

Parfois des formes s’imposent en maniérisme bientôt encombrant. Cela m’est arrivé avec l’utilisation des parenthèses. J’ai fini par me demander si j’allais complètement les supprimer ou alors les laisser venir encore en plus grand nombre. Puis je n’y ai plus pensé, et elles se sont faites bien plus discrètes et se sont même fondues dans le reste du texte en en bousculant assez la syntaxe et donc en favorisant l’apparition d’autres façons d’écrire.

En 1977, vous avez publié votre thèse en littérature française sur la poésie lyrique de la fin du XVIe siècle. Faire appel à du français parlé et des expressions poitevines dans vos poèmes, était-ce une façon d’aller aux antipodes de la recherche académique ?

Ou était-ce la recherche d’un certain lyrisme dans une époque où c’était proscrit par les avant-gardes ?

Je viens un peu de répondre à l’instant à ces questions. Mais on peut préciser : oui, je pense qu’il est bon, parce que toujours c’est surprenant et vivant, de contester toute prescription qui se croit dans une «vraie vérité» dite avant-gardiste. Pas de lyrisme invite à creuser ce qu’est la présence du lyrisme dans nos façons de parler, et même de penser. Pas trop d’adverbes ni d’adjectifs invite à en utiliser beaucoup pour voir ce que cela peut donner. Pas de sentiments ne peut que surprendre quand on sait que les sentiments sont là dans nos moindres relations amicales ou amoureuses.

En fait il me semble qu’il faut écrire (qu’on peut écrire) aussi bien en pleine connaissance de ce que proposent les avant-gardes qu’en interrogeant leurs péremptoires oukases.

L’enfance est omniprésente dans les paysages de Vendée, la ferme, etc. mais très peu dans les jeux, à part des sous-entendus comme «jouer à la vache et au taureau avec des fruits d’églantier» (qu’on nomme aussi gratte-cul). Pudeur ?

Les jeux d’enfance (et d’un peu plus tard) sont quand même assez présents dans mes livres, mais évidemment vous n’êtes pas en train d’écrire une thèse sur ces livres et donc vous ne les avez pas tous lus. Des jeux anodins le plus souvent, des jeux aussi qui touchent à la sexualité, et ceux-ci finalement aussi anodins que les autres, sauf que sans doute ils laissent des souvenirs plus forts qui peuvent tendre plus intensément le jeu des mots dans des poèmes écrits plus tard. Bon, peut-être pas si présents après tout… affaire de pudeur ? c’est bien possible, mais dans certains poèmes il y a aussi des mots crus. En fait il n’est pas si facile d’aborder par les mots ces deux choses, les jeux érotiques et l’obscénité. Dès qu’on emploie des mots crus on se retrouve remuant de banals clichés qui ne disent plus rien de singulier. Pratiquer l’allusion plus ou moins légère me semble souvent beaucoup plus parlant. Ou alors il faut que le texte s’arrange soudain en quelque phrasé qu’on n’avait pas prévu et qui surgit dans une fraîcheur surprenante laquelle interroge bien mieux que des mots crûment assénés. C’est là, me semble-t-il toute la différence entre pornographie (toujours grossièrement marchande) et érotisme (toujours interrogateur, énigmatique aussi, dans son malaise ou son plaisir). Me vient en mémoire ce poème mis dans Le Petit (Jean-Jacques Pauvert, 1963, p. 69) de Georges Bataille : J’ai de la merde dans les yeux / J’ai de la merde dans le cœur […] je me branle de raisin / me torche de pomme. Il y a par exemple des jeux de merde chiée dans l’enfance : pas facile de dire (il y faut de la chance plutôt qu’un souci de bien dire) pour que l’obscénité touche de la même façon, familière et aussi intensément, qu’un parfum de roses dans un jardin.

« tant pis si dans les miens les mots

traînent comme derrière une écurie avec

la renouée salie, des coquilles, un vieux seau »

Vous évoquez les «poèmes véhéments de Robert Marteau». Pourquoi véhéments ? à cause de ses penchants mystiques ? On y croise le cheval, la cabale, la chasse à courre, la forêt, comme dans les enluminures médiévales… alors que vous semblez plus matérialiste, plus modeste.

Non, pas à cause de ses penchants mystiques. D’ailleurs il me semble que les livres de Robert Marteau sont plus rêveurs que véritablement mystiques, rêveurs autour de choses ou de valeurs perdues, et rêveur autour du moindre mouvement du monde dans lequel il vit, comme c’est le cas dans toute sa série des derniers livres d’approximatifs sonnets.

Non, la véhémence est plutôt dans les rythmes solides et vivants des vers, surtout dans les premiers livres. Dans l’insistance à fouiller ce qui nous demeure énigmatique ou difficilement compréhensible : je pense à des livres comme Pentecôte (Gallimard, 1973), et à ceux où il évoque la rosée alchimique, à ceux où les malheurs des révoltes chouannes sont, oui, fouillés, inlassablement interrogés et la répression de ces révoltes dénoncée. Une écriture souvent comme la coulée forte du fleuve Saint-Laurent au bord duquel il a vécu. Et comme les gestes (je m’en souviens) des mains portées en l’air quand Robert ne trouvait plus les mots qu’il aurait fallu dire pour tenter d’expliquer ceci ou cela.

Mon matérialisme, qui aimerait aussi pouvoir s’affirmer, s’essouffle et se brise, s’émiette, ne sait plus trop ce qu’il est, le plus souvent ; celui de Robert Marteau s’affirme de façon beaucoup plus décidée, et parfois même presque violente.

Aux élèves qui vont découvrir vos poèmes, leur conseilleriez-vous de commencer par les lire à haute voix ?

En fait il est assez difficile de lire à haute voix un poème sans l’avoir lu simplement des yeux tout d’abord. Possible sans doute, mais ce sera une lecture comme un peu à l’aveugle, avec d’inévitables hésitations quant aux inflexions à donner à la voix, aux pauses. Je pense qu’il faut d’abord au moins faire cette lecture des yeux, silencieuse, imaginant un peu ce que pourrait donner la voix, et ensuite oui, essayer la lecture à voix haute qui pourra inventer, sachant à l’avance où le texte l’emmène, et découvrir des possibilités d’intonation, de rythme, que les yeux n’avaient pas imaginés, interpréter en somme. Il faut, me semble-t-il, que la voix soit délivrée de l’effort de déchiffrement pour être une véritable lecture inventive en même temps que restant au plus près de la «musique» et des effets de sens que suggèrent les arrangements de mots du poème.

Et sans être gêné par le peu de maîtrise ainsi acquise, la lecture à haute voix retrouve aussi le poème en train d’être écrit, son brouillon en quelque sorte, à cause des hésitations qui lui viennent encore, d’une intonation qu’on vient d’avoir et qu’on juge un peu malencontreuse, mais trop tard, il faut continuer de lire ou dire car le public par exemple attend la suite du poème, ou alors il faut s’arrêter et reprendre, et c’est encore mieux retrouver la boulange qu’est l’écriture.

Le passé de l’enfance affleure tout le temps, où que vous soyez. Quel en est le déclencheur ?

C’est plutôt le souci (plus ou moins conscient) de retrouver d’où vient le poème qui affleure ainsi. On sait qu’il ne vient pas seulement de cette enfance, mais de toute une histoire de vie (rencontres, lectures, bons et mauvais souvenirs, le présent qui est là inquiétant, merveilleux ou indifférent) ; il vient aussi de rêveries autour du futur.

L’enfance bien sûr, car c’est en elle qu’ont sédimenté des couches de vocabulaire, des façons de dire (autant que d’être). Il faut essayer de s’en saisir si l’on veut s’en déprendre, ou au contraire les mieux comprendre encore vivantes en nous.

On croit deviner que probablement c’est tout l’inconnu de ces années de formation qui nous agite intérieurement. On découvre bien vite qu’on ne fait surtout qu’inventer cette enfance. On ne fait peut-être qu’imaginer savoir et comprendre, mais ce nouage d’une enfance inventée par notre parole avec celle silencieusement énigmatique au fond de notre histoire, reste de toute façon une sorte de moteur intime dont on ne saisit pas vraiment le fonctionnement, mais qui active et nourrit (parmi bien d’autres choses) notre désir d’écrire. Ou celui de peindre. Ou celui de passer de longues après-midi à pêcher au bord de la rivière.

Trois couleurs reviennent souvent, avec quantité de nuances : bleu, rouge, vert. Du «bleu charrette» au «ciel qui flanche», des granges rouges du Massachusetts aux «deux rouges mal rouillés» du Poitou, en passant par «la verte indifférence de l’herbe». Quelles valeurs leur donnez-vous ?

Par les exemples que vous donnez pour chacune de ces couleurs, vous voyez qu’elles sortent tout droit du monde où j’ai vécu en petit paysan durant l’enfance et l’adolescence. Elles étaient là, de façon continue : la campagne verte ; le vivant, animaux et les gens, leur rouge amical ou mauvais ; et le bleu du ciel (entre deux pluies). Oui, mais pas de valeurs particulières a priori attachées à ces couleurs. Ce qu’elles peuvent évoquer bouge d’un bout à l’autre des livres : on pourrait s’amuser à construire leur histoire (comme fait Michel Pastoureau lorsqu’il découvre leur évolution, leurs chargements changeant en valeurs diverses, au fil de l’histoire de nos cultures). Dans mes livres, elles font peut-être aussi du sur place, mais je n’en sais trop rien. De plus, le lecteur y ajoutera forcément sa propre façon de les imaginer au moment de sa lecture. Pas plus que mes voyelles n’ont une couleur bien précise, mes couleurs ne recouvrent pas, je crois, des valeurs bien définies une fois pour toutes.

« le ciel avec une nuée que des joues d’orage sont dedans

montre quand même parfois

la finesse de son bleu »

« la mort elle arrive en riant bleu

du ciel déchiré »

« Penser à toi quelquefois c’est que

Désordre et rien, le temps

Mesure sa force

Au bleu du ciel qui flanche, voilà le soir »

La mort, le deuil, la perte sont là, sans pathos… le poème est-il à la recherche d’une présence ? Le poème peut-il ralentir l’inexorable ? «Ça continue» ?

On peut en effet penser que le poème lutte contre la mort, le deuil ou la perte. Il y a c’est sûr une sorte de désir de se saisir de quelque chose quand on écrit un poème (ou qu’on en lit un). Oui, on ressent alors comme un sentiment de plus ou moins grande présence, disons du vivant. Mais en même temps on découvre le plus souvent que pour ainsi dire rien n’est là (ou du moins pas ce qu’on pouvait espérer) sous les mots.

Plutôt que de ralentir l’inévitable voyage vers la mort, je dirais que le poème emmêle en lui la perte et la présence, le sentiment d’une perte et l’illusion peut-être d’une présence. Notre corps entier n’est-il pas un ensemble de cellules qui meurent en même temps que d’autres vivent ? Un jour cela s’arrête. Un jour aussi, après une plus ou moins longue continuation de cette activité, on arrête d’écrire.

Figures qui bougent un peu et autres poèmes, de James Sacré, Poésie / Gallimard, rééd. 2024, 288 p., 9,20 €

«Trouver Cougou partout», entretien de Denis Montebello avec James Sacré dans L’Actualité Nouvelle-Aquitaine n° 131, hiver 2021.

Signalons, Mouvementé de mots et de couleurs de James Sacré & photographies de Lorand Gaspar (Le temps qu’il fait, 2003), et Une rencontre continuée (préface de Bernard Chambaz, Le Castor astral, 2022) où James Sacré a notamment rédigé sa «carte d’identité poétique».

Espace Mendès France

Espace Mendès France