Jacques Villeglé au-delà de l’affiche

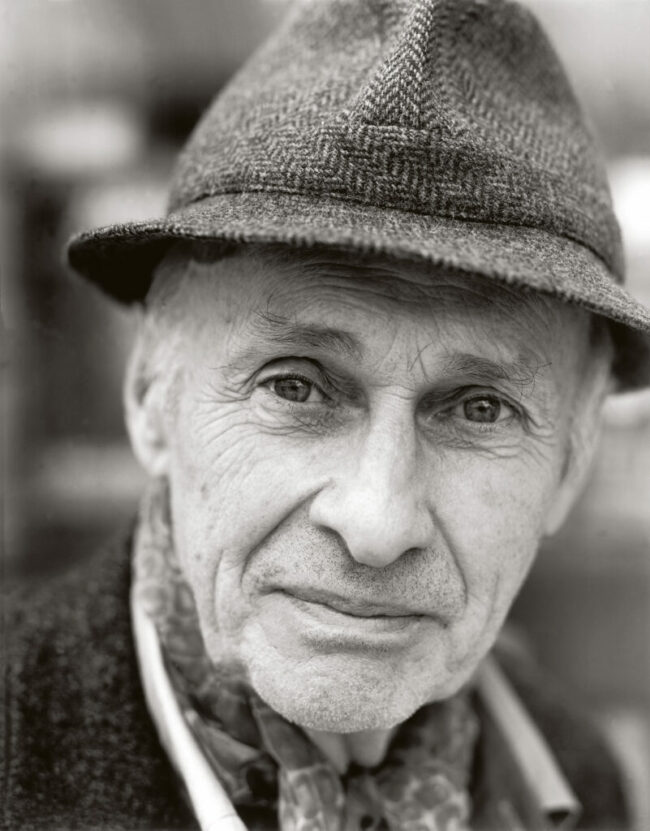

Hommage à Jacques Villeglé, figure du Nouveau Réalisme, qui s’est éteint le 6 juin à l’âge de 96 ans. Retour sur quelques années de son enfance à Cognac.

Bien avant la grande exposition de Jacques Villeglé au Confort Moderne à Poitiers en 1999 – en compagnie de Pierre Henry – nous avons noué des relations amicales avec cet artiste au geste radical, doué d’une fine intelligence et d’une mémoire phénoménale. Depuis 1949, Jacques Villeglé a fait des villes son atelier à ciel ouvert en s’appropriant les affiches lacérées. À partir de 1969, il a inventé un alphabet socio-politique avec lequel il transcrivait poètes et penseurs, parmi lesquels René Ghil et Alberto Manguel, pages manuscrites que nous avons publiées dans L’Actualité.

En 2002, avec le photographe Marc Deneyer, nous avons conduit Jacques Villeglé à Cognac, sur les lieux de son enfance et publié son témoignage. J.-L. T.

Retour à Cognac

Par Jacques Villeglé

C’est en novembre 1929 que je suis arrivé à Cognac. Mon père y venait prendre ses fonctions de caissier à la succursale de la Banque de France. Mon premier souvenir est pour les coquillettes de beurre charentais du petit-déjeuner à l’hôtel d’Orléans, rue d’Angoulême, j’avais trois ans et demi.

La banque venait d’être agrandie sur le boulevard Denfert-Rochereau, la pierre de taille de ses façades était toute blanche. Venant de Quimper, ville aux rues étroites, aux façades sombres, et qui, encaissée au bord de l’Odet, était plutôt humide, c’était pour moi un heureux contraste. Le directeur de la banque, J.-L. Vincent, était musicologue et peintre aquarelliste. Des sous-verres de paysages de sa main couvraient la vaste entrée-vestibule de son appartement. J’ai visité une exposition de ses œuvres dans une librairie de la place d’Armes, et il participa à l’illustration d’un livre collectif sur le pays de Cognac paru aux éditions de la Salamandre en 1933. Il eut une activité artistique locale jusqu’à la fin des années soixante. Quoique ne pratiquant aucune religion – peut-être était-il franc-maçon ? –, il invitait les enfants à venir voir la crèche provençale qu’il montait chaque Noël. Celle-ci envahissait une chambre de 18 m2 jusqu’au plafond et devait bien compter plus d’une cinquantaine de santons.

Le krach boursier d’octobre 1929

Monsieur Charpentier, le propriétaire de la banque homonyme, était un ami de Monsieur Vincent. Le krach boursier d’octobre 1929 occasionna des ennuis à son établissement. Il semble qu’un crédit trop large lui ait été ouvert sur les fonds de la Banque de France, d’où une ambiance délétère qui détériora les relations entre le directeur et le caissier. Monsieur Vincent avait peut-être plus les qualités d’un artiste peintre que celles d’un responsable de banque. La banque Charpentier fut donc déclarée en faillite et je me souviens d’avoir regardé par la fenêtre de l’appartement les dizaines de clients en chapeau melon venant aux nouvelles, piétinant devant la porte de cette banque en cessation de paiement.

Monsieur Charpentier, ayant mangé la grenouille, se jeta avec sa voiture du quai Papin dans la Charente, laissant deux petites filles d’une dizaine d’années. L’ampleur de leur chevelure châtain clair reste dans ma mémoire.

Un garçon de recette de la Banque de France ayant perdu ses économies dans ces banqueroutes se noya également dans la rivière mais, plus méticuleux et moins dispendieux que le banquier, il déposa, avant de sauter, son portefeuille et sa montre sur le parapet du Pont-Neuf.

Jamais deux sans trois. Le troisième suicide fut celui d’un riche rentier qui se pendit dans la cage d’escalier de sa villa. Je me rappelle de l’émotion du quincaillier d’une rue allant du boulevard Denfert-Rochereau à la rue d’Angoulême tordant dans ses mains une cordelette et disant à ma mère : «C’est avec une cordelette semblable qu’il s’est pendu et, en plus, il me l’a marchandée, il me l’a marchandée !» Et il ajoutait : «Peut-être avait-il perdu des dizaines de milliers de francs de revenu mais il lui en restait bien des milliers.» Il s’appelait M. Prince ou M. Roy.

Les thés de Madame Firino-Martell

Mes parents n’ont, dans ces conditions, pas gardé un bon souvenir de leur séjour cognaçais. Pour compenser, ils s’y étaient fait nombre de relations. Par un cousin, Corbele Corbeau de Vaulserre, de sa belle-mère, ma mère fréquentait les thés de Madame Firino-Martell.

À ces thés, jamais elle n’a vu le même service. L’ayant complimentée sur ce raffinement, Madame Firino lui confia qu’ainsi elle profitait un instant des cadeaux de mariage que sa situation lui imposait.

Le dimanche, nous nous rendions souvent chez les du Parc, Monsieur appartenant comme ma mère à une famille de la Manche. Ils habitaient une propriété dénommée Chatenay, ancienne métairie des Valois, à l’orée du parc François Ier. Son épouse était née Caminade du Chatenet. Sa mère ou sa belle-mère, femme de 70 à 80 ans, recevait à l’époque de la tonte des moutons. Je ne l’aurais pas imaginée faisant de la dentelle. Par ceux-ci, sans doute, elle fit la connaissance des Fornay de Saint-Louvent, autre famille normande qui habitait – à moins que je ne me trompe – un hôtel particulier place Beaulieu, ainsi que de son cousin le docteur Lecomte. C’est ce médecin qui, assistant à l’opération des amygdales pratiquée sur sa fille, alors que son confrère lui dit «J’ai terminé ; voyez», lui demanda de nettoyer la partie opérée, celui-ci, malgré sa réticence, s’exécuta et déclencha une hémorragie foudroyante qui entraîna par étouffement la mort de l’enfant.

Nous avions également de bonnes relations familiales avec le docteur Fau et ses enfants, l’un d’eux, plus âgé que moi, fut magistrat à la Cour des comptes. Ils étaient originaires de Périgueux et passaient leurs vacances dans une propriété du Quercy.

Statistiquement, Cognac avait la réputation d’être la ville française réunissant proportionnellement le plus de millionnaires.

Les commerçants adulaient la clientèle, le sou du franc était remis aux domestiques faisant les courses. Les activités culturelles locales étaient snobées. Il n’était pas question pour la bourgeoisie d’assister à une représentation théâtrale. Le théâtre municipal dans une rue sans commerce n’avait rien de fastueux, c’était plutôt une salle de patronage. La bourgeoisie se rendait aux théâtres de Bordeaux ou à Paris.

Lors de l’enterrement de Madame Firino-Martell, vers 1932, le convoi comprenait au moins trois corbillards tant il y avait de gerbes et de couronnes mortuaires et tant celles-ci étaient grandes. Le maître de cérémonie, épée d’argent au côté, saluant jusqu’à terre avec son bicorne, la foule amassée le long des trottoirs, cela m’impressionna beaucoup.

Au banquet des francs-maçons

Une des femmes de ménage de ma mère, Madame Delasalle, une femme du Nord qui faisait des extras au banquet des francs-maçons, horrifiait celle-ci par ses descriptions des repas. La loge était située rue de la Madeleine. Sur la table, disait-elle, se trouvait un grand plat d’argent dans lequel le Christ souffrant était incrusté. Ce plat servait de déchetterie pour les os de gibier, de poulet ou pour les coquillages et autres déchets de fruits de mer. Cette femme avait neuf ou dix enfants. Elle avait donc reçu la décoration de la famille nombreuse. Elle était considérée comme un phénomène car elle aurait été, dans l’agglomération, la seule titulaire de cette décoration. S’il en est ainsi, ma mère avec ses huit enfants en fut la seconde.

Le logement de la banque, composé surtout de pièces de réception et d’une galerie-vestibule très agréable, n’ayant que trois chambres de taille médiocre, ne convenait pas à une famille nombreuse. Mes frères aînés étaient donc pensionnaires au collège des jésuites de Tours. Ma sœur aînée était inscrite au cours Adeline Désir, place Beaulieu. Lorsque nous allions la chercher en fin d’après-midi à la sortie des classes, il y avait un cérémonial avec révérences des filles de huit neuf ans disant «bonjour» en quittant l’antichambre.

Chez Madame de Maintenon on ne faisait pas mieux. J’ai été dans la classe préparatoire de ce cours dont les locaux se trouvaient au coin de la place et de la rue Lusignan puis, en septembre 1931, j’ai fréquenté l’école des frères Saint-Joseph, rue de la Madeleine, en face de la loge des francs-maçons. Le directeur en était Monsieur Burguères, sa fille Simone était la maîtresse de la onzième et sa femme de la dixième. Il était autoritaire. Il lui est arrivé de casser un parapluie sur le dos d’un élève indiscipliné et l’on dit qu’il fit payer le parapluie aux parents. Cette école avait la particularité de réunir tous les frères qui avaient profité, pour se marier, d’être relevés de leurs vœux de célibat lors de la séparation de l’État et de l’Église. Ces couples vivaient chichement.

Ce n’est pas à l’école que sont mes meilleurs souvenirs mais au jardin public, dans l’allée autour du lac aux cygnes où je jouais avec Pâquerette Huet, une Eurasienne de mon âge. Ce n’était alors pas commun. Son père d’origine bretonne vivait en Indochine et ne devait pas venir souvent à Cognac. À l’école des Beaux-Arts de Rennes, j’ai connu un Henri Huet, Eurasien également, j’ai imaginé qu’il était son demi-frère. Il est décédé jeune dans un accident d’avion en Extrême-Orient. Dans ce jardin, je me souviens d’un groupe de vieux qui se chauffaient au soleil sur un banc de pierre adossé à la mairie. On me présentait l’un d’eux comme un vétéran de la guerre de 1870.

L’autre promenade attrayante était celle du parc François Ier, ses allées sombres et labyrinthiques, sa courtine le long de la Charente verdoyante avec ses libellules et ses sauterelles.

Dans le jardin public, les soirs d’été, les crapauds semblaient pulluler. Contrairement à l’une de mes sœurs, je n’ai pas de mauvais souvenirs des moustiques très nombreux. Les plafonds des chambres étaient tachés par leur écrasement à coups de balai.

Le jour de l’assassinat du Président Paul Doumer

Vendredi 6 mai 1932 : assassinat du Président Paul Doumer. La veille, au retour du jardin, jouant au cirque à califourchon sur la barre d’appui d’une fenêtre, je bascule et dépasse le chéneau pourtant large, je tombe sur la terrasse du premier étage. Appelé, le docteur Fau, avec sa voiture, m’emmène dans le coma à l’hôpital. J’ai un traumatisme crânien, le bras abîmé. J’évite la trépanation, j’ai les yeux au beurre noir, je fais de la photophobie. Ma grand-mère vint me rendre visite avec une de ses amies malouines, Madame Ackermann, elle-même venue à Cognac chez l’une de ses filles, Madame Dupuy, d’Angeac. L’une d’elles, évoquant l’assassinat de Doumer, dit en me regardant : «Un malheur n’arrive jamais seul.» Je me reprochais par ma chute d’être responsable du destin du Président de la République française.

En janvier 1934, mon père ayant été affecté à la succursale de Vannes, nous regagnâmes la Bretagne. C’était pour moi une nouvelle culture à laquelle je devais m’adapter. Plus de maison blanche mais le dur granit ou le sévère moellon, surtout que nous arrivâmes dans cette ville par un temps pluvieux qui accusait la grisaille de la pierre. De Cognac, je ne me souviens que des temps ensoleillés.

Fini le beurre doux charentais, jaune clair et mat, bien conditionné dans son papier blanc imperméable, et remplacé par la motte de beurre salé du marché, jaune vif et luisant, emballé à la va-comme-je-te-pousse. Ma mère retrouvait les commères de la campagne de sa prime jeunesse. Adieu les commerçants policés et caressants. Les jardins publics étaient petits ou abrupts. Mais il y avait le golfe du Morbihan. Compensation.

Je suis retourné à Cognac une première fois rapidement fin septembre 2000 venant de Périgueux, le temps de revoir sous le soleil la place François Ier. L’hôtel d’Orléans dont le statut est devenu différent, la disparition de la quincaillerie que j’ai mentionnée, place d’Armes, une devanture de bois peinte en gris identique depuis soixante-dix ans mais vieillie, la Poste a perdu en son sommet son espèce de cage qui devait servir de télégraphe de Chappe.

La minoterie du Pont-Neuf, qui avait brûlé en 1933, n’a pas été reconstruite. Je ne retrouvais plus à droite du porche de l’église Saint-Léger la boutique du bijoutier qui avait été un contemporain des vétérans des guerres du Second Empire, ni en face le petit magasin de porcelaine de Madame Bonjour. La place Beaulieu était devenue un parking. Sur l’un de ses bancs ma grand-mère, fille, petite-fille et arrière-petite-fille d’officiers de l’Empire, m’avait chanté d’une voix chevrotante l’Internationale, dont elle aimait l’air, sinon les paroles.

Le 22 mars 2002, j’ai traversé de part en part le parc François Ier, la tempête de décembre 1999 y a été dévastatrice. De plus, en 1930, aucune voie automobile, pas de bitume, pas d’installation sportive.

Je n’ai pas non plus reconnu le château de Chatenay. Changement de propriétaire. Les bosquets qui le cachaient de la route et qui permettaient aux habitants de vivre avec les fermiers dans l’intimité familiale ont disparu. Plus d’animaux, volailles, chiens, moutons. Tout est approprié et certainement beaucoup d’arbres ont été abattus.

Espace Mendès France

Espace Mendès France

Leave a comment