Nietzsche, le philosophe-médecin

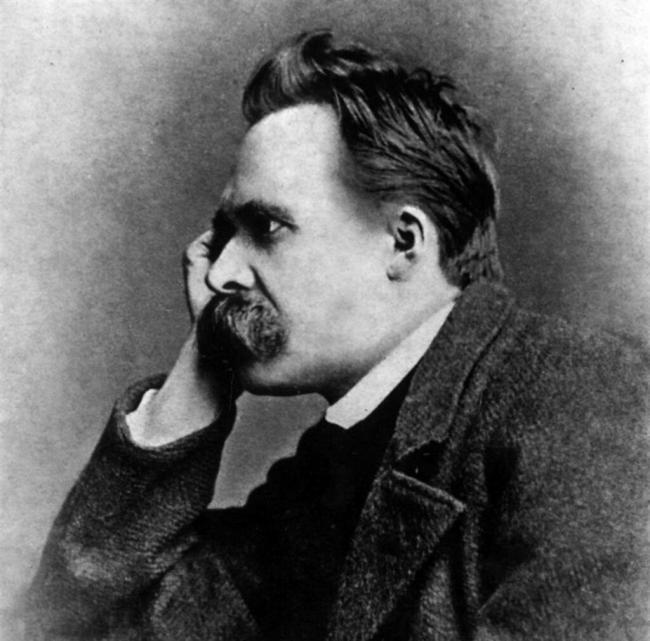

Portrait de Friedrich Nietzsche, photographie prise par Gustav Schultze en septembre 1882.

Portrait de Friedrich Nietzsche, photographie prise par Gustav Schultze en septembre 1882.Par Natália Santos Lima Buenos Aires

Nietzsche utilise les concepts de santé et de maladie tout au long de son parcours philosophique, depuis 1873, date à laquelle il rédige ses écrits de jeunesse, jusqu’à ceux de la maturité qui remontent à 1888. On trouve une large gamme de concepts concernant le lexique médical. Malgré l’utilisation fréquente des concepts respectifs qui marquent déjà ce que l’on pourrait appeler l’importance quantitative, ce qui attire le plus l’attention est l’utilisation de ce lexique dans le corpus nietzschéen. Les concepts de symptôme, de santé et de maladie idiosyncrasique semblent constituer le noyau du projet philosophique de Nietzsche, surtout si l’on tient compte de la figure du philosophe comme médecin de la civilisation (Der Philosoph als Arzt der Kultur) et de ses implications devant la forme traditionnelle de la pensée philosophique. Qu’est-ce que cette image implique ?

Alors que le questionnement philosophique traditionnel porte sur l’essence ultime des choses, à partir de la formulation : «Qu’est-ce que c’est ?», telles que : «Qu’est-ce que la vertu ?» , «Qu’est-ce que la justice ?», «Qu’est-ce que l’amour ?» Nietzsche recourt à un autre type de questionnement. D’abord, lorsqu’il assimile le philosophe au médecin, il veut dire que tout comme le médecin analyse les signes du corps du patient, diagnostique et donne un nom à l’état du corps, le philosophe est doté de la capacité de lire, de manière appropriée, les signes émis par la morale, la politique, la religion, l’art, la philosophie elle-même et toutes les autres expressions culturelles, leur donnant une signification, le nom de la maladie.

Dans ce raisonnement, le philosophe-médecin échappe à la question de trouver des essences pures pour explorer les aspects relationnels, le «comment», le «pourquoi», le «de quelle manière ?», «quelle en est la cause ?», «quel est le symptôme ?». Et c’est dans cette même logique que le même concept peut être doté d’un double aspect, tel que nous l’entendons avec le terme grec Pharmakon, qui peut être poison ou remède selon son utilisation et selon qui l’applique. Le travail de diagnostic du philosophe-médecin apparaît chez Nietzsche dès le début de son travail, dont l’un des points les plus remarquables de cette entreprise correspond à la confrontation que le philosophe établit entre l’homme moderne, particulièrement ses contemporains allemands, et l’homme grec ou la culture grecque ancienne.

Le cas «philistin de la culture»

Nous partons de l’affirmation de Nietzsche dans l’une de ses œuvres de jeunesse en 1873, intitulée La Philosophie à l’époque tragique des Grecs, où il écrit que les Grecs étaient le peuple sain par excellence. L’un des arguments sur la façon dont la santé du peuple grec serait assurée correspond à son attitude à l’égard de la connaissance. Bien qu’ils n’aient pas de culture autochtone, les Grecs ont su assimiler différentes cultures et donner une continuité à ce qui avait déjà été construit, allant toujours au-delà de ce qui avait déjà été réalisé. Les connaissances acquises ont rapidement été appliquées dans la pratique, d’où l’une des indications pour l’identification d’un état de santé des Grecs : le savoir utilisé pour la vie est un signe de santé. C’est à ce moment que Nietzsche établit l’opposition à la figure de l’homme moderne, qui apparaît désigné par le nom de l’érudit. Cette idée est développée dans un autre texte daté de la même année 1873, la première des quatre Considérations intempestives, intitulé David Strauss, l’apôtre et l’écrivain. Dans ce texte, Nietzsche développe une symptomatologie de la maladie de l’homme moderne, c’est-à-dire la construction d’une cartographie des symptômes présents dans la posture de ses contemporains allemands, qui permet de visualiser en dernière instance la maladie qui les afflige.

Le diagnostic de Nietzsche s’appuie sur un contexte historique particulier, celui de l’après-guerre franco-prussienne, lorsque l’Allemagne est unifiée avec l’idée que sa victoire était bien liée à la culture allemande. Cependant, pour Nietzsche, ce que nous voyons en Allemagne est une pseudo-culture, dans la mesure où l’idée de culture est confondue avec l’accumulation massive de connaissances. Loin d’être l’accumulation de toutes sortes de connaissances et d’époques, sur l’art, l’histoire, la littérature, la culture (Kultur) se définit par l’unité de style d’un peuple. C’est avec la figure du «philistin de la culture» (Bildungsphilister) que Nietzsche développe l’argument de la maladie de l’homme moderne. Le terme philistin définissait dans ce contexte ce qui est opposé aux Muses, il s’agit de celui qui se prend pour un homme de culture, sans en être vraiment un. Il croit que sa formation (Bildung) représente le domaine, la connaissance de la culture allemande authentique, qui implique aussi une sorte de satisfaction de pouvoir tout savoir. En fréquentant des cercles dans toute sorte de domaines, le philistin a en lui la croyance qu’il est au centre de la culture, il se considère satisfait dans ses certitudes acquises. Dans la tentative de préserver son confort, de ne pas remettre en question, de ne pas chercher, il représente finalement un obstacle pour les esprits créatifs, voire un obstacle pour la vraie philosophie. C’est d’ailleurs lui qui se réjouira de la victoire de la guerre, exprimant tout son nationalisme et son optimisme. Ainsi, contrairement à l’unité de style, ce que l’on peut voir dans l’Allemagne du xixe siècle, selon Nietzsche, est une barbarie, un mélange d’une multitude de savoirs qui n’a pas pour but une utilisation efficace pour la vie. Nietzsche témoigne dans la modernité de la tendance du désir effréné de tout savoir, mais ce savoir théorique n’est pas acquis dans le but d’élever la vie, d’être un moyen de promouvoir la création. C’est dans ce contraste de deux attitudes différentes face à la connaissance que l’on peut identifier dans les écrits cités en 1873, deux facettes du même sujet, le savoir comme source de santé dans le cas des Grecs et le savoir accumulé en excès et sans unité que devient une maladie dans le cas de l’homme moderne.

Le savoir et la vie

Eu égard aux arguments avancés, la connaissance peut-elle être un signe de santé ou de maladie ? Ce qui déterminera finalement le diagnostic, c’est la façon dont l’homme est en relation avec la connaissance. Si c’est en tant que médecin que le philosophe a son analogie, il a la vie comme critère principal d’évaluation, c’est par rapport à elle que Nietzsche reçoit les degrés de santé et de maladie. En ce sens, le questionnement philosophique serait moins de déterminer ce qu’est la connaissance elle-même que d’étudier les effets qu’elle peut produire à partir de ses diverses utilisations, pour finalement identifier la posture de l’homme devant la connaissance.

Quand le savoir peut-il être utile pour la vie ? Dans quelles conditions l’accumulation de connaissances empêche-t-elle l’expansion de la vie ? Quand et comment le savoir devient-il un instrument nécessaire à la création ? Quand les connaissances deviennent-elles pratiques ? C’est ce type de questionnement que l’on peut identifier dans la procédure diagnostic du philosophe-médecin. Comme l’ambivalence du Pharmakon, elle dépend de la manière dont on traite la connaissance, de leur dosage, qui identifie la divergence des effets qu’elle génère. La connaissance a des effets à la fois pour la fortification d’un peuple qui va au-delà de celle acquise, en construisant encore plus à partir de la connaissance déjà assimilée ; ou au contraire, la stagnation de l’homme devant tout ce qui a été auparavant produit, son incapacité à digérer une telle quantité de connaissances.

Natália Santos Lima Buenos Aires est doctorante en philosophie, laboratoire de Métaphysique allemande et philosophie pratique (Mapp) de l’université de Poitiers. Sa thèse est dirigée par Arnaud François et s’intitule : «De la philosophie de l’âme à la symptomatologie : sur l’usage stratégique de la médecine chez Platon et Nietzsche.»

Cet article a été écrit dans le cadre d’une formation à l’écriture journalistique avec l’École doctorale Humanités des universités de Poitiers et Limoges.

Espace Mendès France

Espace Mendès France