Thierry Girard – « Je ne prends pas, on échange »

Thierry Girard raconte comment il photographie les gens, les villes, les paysages. Retour sur deux missions, à Campeche dans le Yucatan et sur les traces des écrivains en Périgord.

Entretien Jean-Luc Terradillos

Lors de sa grande traversée des États-Unis en 1985, Thierry Girard avait effectué quelques incursions à la frontière mexicaine. Fin 2021, il est retourné au Mexique suite à un appel à projet de la communauté d’agglomération de La Rochelle dans le cadre d’une coopération avec l’État de Campeche portant sur l’urbanisme et le patrimoine, avec le Centre Intermondes comme opérateur et le service culturel de la ville. Ainsi, pendant quinze jours, le photographe a arpenté San Francisco de Campeche, ville historique fortifiée inscrite depuis 1999 au patrimoine mondial de l’Unesco. L’exposition qui en résulte, présentée ce printemps à La Rochelle, à la chapelle des Dames blanches, ira à Campeche en décembre 2024. Thierry Girard y poursuivra son travail afin de donner matière à un livre.

L’Actualité. – Comment préparez-vous une telle mission ?

Thierry Girard. – San Francisco de Campeche est la capitale du Campeche, un des trois États du Yucatan au sud du Mexique, la partie la moins touristique. Une ville tranquille de 220 000 habitants – pas de violence, pas de cartels – dont l’origine est un petit fort de pirates construit au xviie siècle. Le projet portait sur le centre historique, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, sans pour autant s’interdire d’en sortir, en allant explorer d’autres quartiers. Pour préparer le voyage je suis allé voir à quoi la ville ressemblait sur Google Street View. Des rues joliment colorées, des façades peintes, des trottoirs propres… c’était trop beau. Qu’allais-je pouvoir photographier ?

Peur de la carte postale ?

Exactement. J’arrive en début d’après-midi, je fais un premier tour dans le quartier. Peu de monde dans ce cœur de ville, maisons fermées, mon angoisse redouble. Arrive le soir et tout à coup, à la fraîche, au moment où la lumière tombe, les gens rentrent chez eux, ouvrent en grand portes et fenêtres ; les maisons sont éclairées comme des palais. Je passe ma tête par une fenêtre, puis une autre… j’ai trouvé mon sujet : je vais entrer chez les gens.

Au dîner, j’explique aux jeunes gens qui doivent m’accompagner pendant ces deux semaines que je veux faire des portraits et des photos d’intérieurs. Dès le lendemain, on se donne rendez-vous à 18h, on choisit une rue, puis ils vont frapper chez les gens et leur expliquer le projet pour les convaincre de me laisser entrer et photographier.

Le matin, je me levais assez tôt pour faire des photos du côté du marché, là où il y avait un peu plus de foule.

Avec des appareils encombrants et un trépied ?

J’avais un trépied et un appareil moyen format numérique, moins lourd et moins encombrant qu’une chambre photographique. Pour ce projet, j’avais un Pentax 645Z et un moyen format numérique plus compact, plus facile à utiliser notamment dans la rue, à main levée, un Fujifim X Pro.

Quand la lumière est composite, n’est-ce pas plus simple de travailler en numérique car les capteurs des appareils analysent mieux les différentes températures de lumière ?

Le numérique accepte plus facilement des lumières composites, mais contrairement à ce que les gens croient on ne peut pas se contenter du fichier brut. Le numérique, même avec du matériel professionnel, exige un gros travail de post-production. Il faut refaire la courbe des contrastes, désaturer les couleurs, recréer un équilibre entre haute et basse lumière, etc. Par exemple, pour la photo du peintre, j’ai repris un par un les cadres accrochés au mur.

Dans ces portraits, il y a beaucoup de naturel et de dignité quel que soit le niveau social.

Le portrait c’est un échange. Quand j’étais plus jeune, je pouvais paraître sévère car j’avais du mal à aller à la rencontre des autres. Aujourd’hui, je mets les gens en confiance tout de suite, je suis devenu plus bonhomme.

Cette aisance avec les gens n’est-elle pas venue lors de la Route du Tokaïdo au Japon ?

Lors de ce voyage au Japon, je m’inspirais des estampes d’Hiroshige. Les gens sont simplement des petits personnages dans le cadre. C’est lors du voyage en Chine, sur les pas de Victor Segalen (Voyage au pays du réel) que j’ai senti que je ne pouvais échapper au portrait. C’était facile, tout le monde acceptait de se faire photographier, dans une relation simple et courtoise. Cela m’a débloqué. J’ai alors décidé de ne réaliser qu’un portrait par jour. Restait à choisir la personne !

Aujourd’hui, pour faire un portrait je n’ai pas besoin de discuter pendant des heures, d’expliquer longuement mon projet ou d’être en empathie totale. En général, je repère assez facilement l’endroit où je dois photographier la personne, je l’installe, on fait quelques petites différences de positionnement mais je ne vais pas chercher à compliquer les choses. Il faut que cela reste une espèce de jeu sans que cela ne devienne pesant.

Le portrait c’est une relation humaine. Cela se joue dès le premier regard, n’est-ce pas ?

Exactement. Il peut il y avoir des résistances, mais lorsque j’ai l’accord de la personne, c’est en fait toujours un échange. Le décor est important. Je me sens plus à l’aise en respectant un peu de distance et surtout en inscrivant la personne dans son espace, avec les objets, les couleurs… avec un regard à la Matisse.

La dimension psychologique de la personne m’importe assez peu – ce qu’elle représente socialement m’intéresse davantage – d’où l’absence de plans serrés.

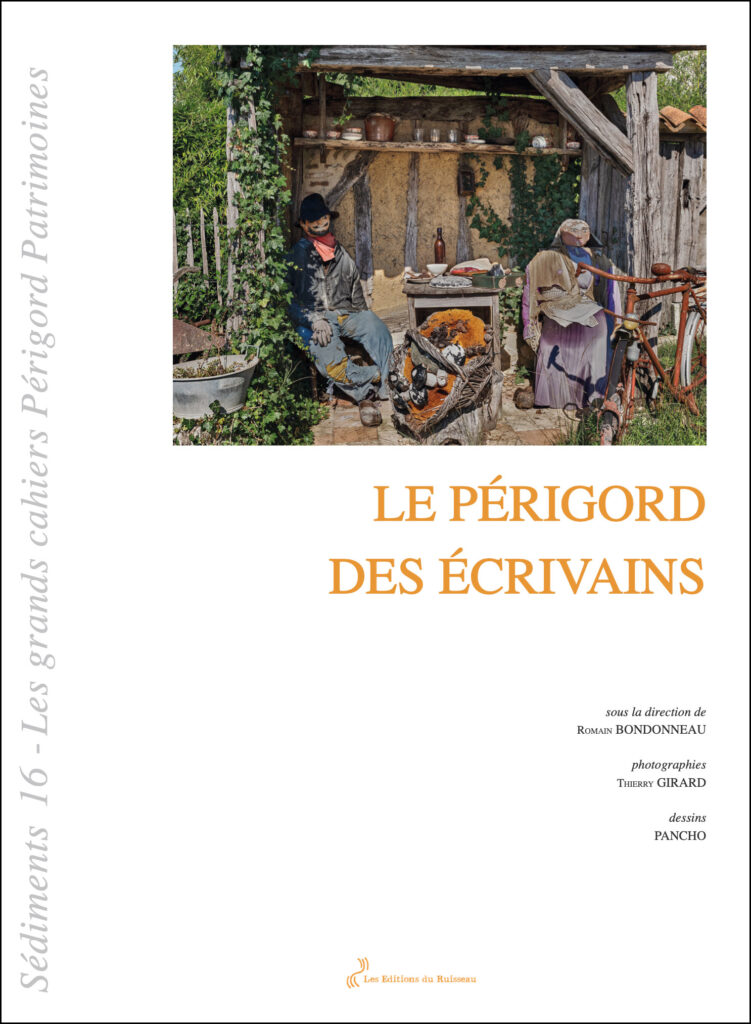

Vos photographies illustrent Le Périgord des écrivains, anthologie des éditions du Ruisseau qui vient de paraître. Pourquoi y a‑t-il si peu de portraits ?

C’est un projet très différent. Pour faire ce travail, j’ai eu à la fois une grande liberté de ton et une contrainte assez lourde qui consistait à “coller” peu ou prou aux textes des écrivains que nous avions choisis. Et nous avons alors privilégié les descriptions de lieux et de paysages. Je n’avais aucune envie de me mettre en quête d’un enfant dépenaillé pour en faire un Jacquou le Croquant ou d’une buraliste accorte et pulpeuse pour en faire l’Yvonne du roman de Pierre Michon (Les Deux Beune). Et la restitution a été également très différente : autant, pour l’exposition sur Campêche, mon choix d’images et leur présentation ont été très libres ; autant pour l’ouvrage sur le Périgord, la sélection a été plus difficile, parfois douloureuse, car il a fallu s’ajuster aux textes et à l’esprit de la collection.

Espace Mendès France

Espace Mendès France

Laisser un commentaire