Sciences humaines, quelle histoire !

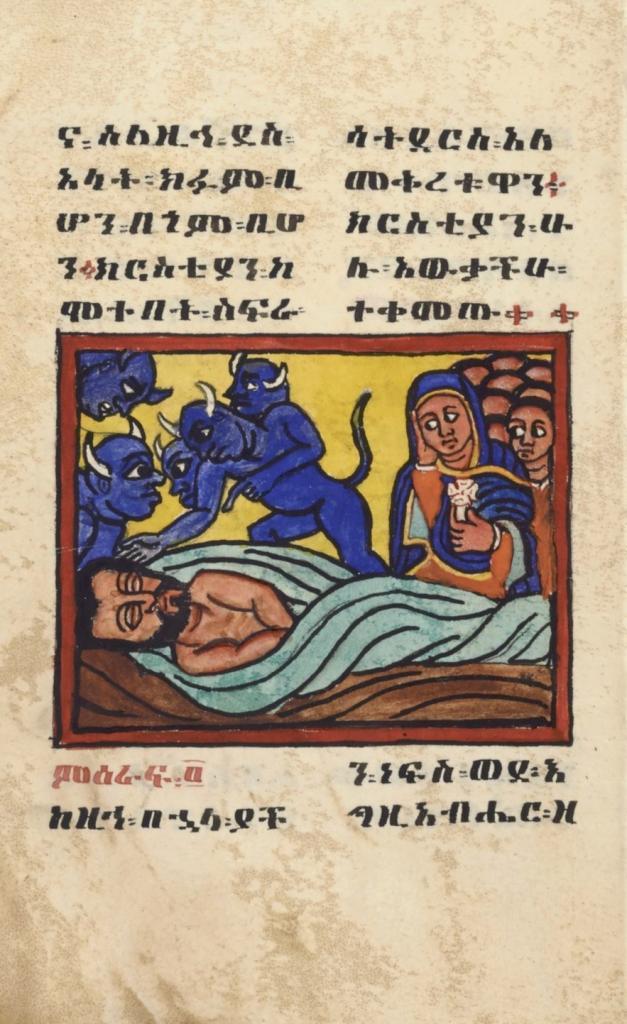

Intérieur poitevin, par M. Ch. Escudier. Dans La tradition en Poitou et en Charentes : art populaire, ethnographie, folk-lore, hagiographie, histoire, publié par la Société d'ethnographie nationale et d'art populaire, congrès de Niort, 1896. Source Gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. Domaine public.

Intérieur poitevin, par M. Ch. Escudier. Dans La tradition en Poitou et en Charentes : art populaire, ethnographie, folk-lore, hagiographie, histoire, publié par la Société d'ethnographie nationale et d'art populaire, congrès de Niort, 1896. Source Gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. Domaine public.Par Martin Galilée

Des spécialistes de différentes disciplines de sciences humaines discutent des spécificités de ces objets d’étude notamment face aux sciences naturelles et techniques, lors de la table ronde «L’histoire des sciences humaines et sociales» assemblée à l’occasion de la journée «L’histoire des sciences aujourd’hui» le 25 janvier 2019 dans le cadre des trente ans de l’Espace Mendès France.

«L’histoire des sciences humaines est encore bien souvent une autohistoire», débute Clémentine Gutron, historienne des savoirs et des vestiges archéologiques, chargée de recherche CNRS au centre Alexandre Koyré et porteuse du programme ANR Fabricamag. Elle exprime des critiques sur des méthodes de recherche communément pratiquées. «Les histoires des disciplines et des savoirs, en archéologie comme ailleurs, ont été et sont encore très largement écrites par des chercheurs du domaine [et non des historiens]. Cela pose un certain nombre de problèmes en termes épistémologiques ou historiographiques sur le caractère distancié du rapport à l’objet.» En d’autres termes, le risque est de donner naissance à une apologie, une histoire-mémoire présentéiste : «L’histoire-mémoire vise surtout à construire des généalogies intellectuelles pour arriver jusqu’aux courants et auteurs du présent et les légitimer comme l’aboutissement de toute une tradition», explique Isabelle Gouarné, historienne des sciences sociales, chargée de recherche CNRS au centre universitaire de recherches sur l’action publique et le politique, épistémologie et sciences sociales (Curapp-ESS), université de Picardie. Elle souligne néanmoins les progrès réalisés depuis plusieurs décennies. «Ma génération a quand même bénéficié du renouveau de l’histoire des sciences humaines depuis au moins les années 1970. Les réflexions méthodologiques qui ont été menées ont fonctionné comme un garde-fou, comme une injonction à se méfier des récits disciplinaires qui faisaient partie de notre socialisation intellectuelle.»

Il s’agissait donc d’éviter aux chercheurs travaillant sur l’histoire de leur propre science de tomber dans une familiarité excessive. Plusieurs approches ont été pour cela développées ces dernières années. Une première démarche a consisté à étudier par quels procédés une discipline se fabrique des pères fondateurs. Isabelle Gouarné s’est spécialisée sur l’un d’eux : «Marx, qui était complètement ignoré par les premières générations de sociologues français au début du xxe siècle, a pu devenir en quelques années une référence majeure. Ce renversement a été possible grâce au travail de relecture et aux stratégies de légitimation académique qu’ont déployées les intellectuels proches du communisme dans les années 1930.» Avec le développement, depuis une vingtaine d’années, de l’histoire transnationale ou croisée, c’est aussi le «nationalisme méthodologique» de l’histoire des sciences qui a été mis en question, quittant une histoire centrée sur l’Occident pour interroger les circulations avec d’autres régions du monde considérées jusque-là comme périphériques dans la production des savoirs. Isabelle Gouarné a ainsi observé le contraste frappant entre le vif intérêt qu’avait initialement suscité la science soviétique et son dénigrement après 1989 comme non-science idéalisée et partisane. Enfin, une dernière dynamique a été de rompre avec la focale disciplinaire de l’histoire des sciences pour questionner «comment les sciences humaines ont été travaillées et hantées par la question de l’interdisciplinarité, ajoute Isabelle Gouarné. La coupure entre sciences humaines et sciences de la nature est extrêmement récente. Paul-André Rosenthal la date aux années 1960.»

Compagnons d’aventure intellectuelle

Clémentine Gutron témoigne ainsi de son expérience en mission archéologique, qui démontre les implications réciproques des rapports entre historiens des sciences et communautés savantes étudiées : «Archéologues et géologues sont passés pour moi d’un statut d’objets d’étude à celui de compagnons d’une aventure intellectuelle. Être associée dans ces collectifs m’a fait repenser mon rapport à la discipline historienne, j’ai une attention plus marquée pour la matérialité. Réciproquement, ma présence a eu une répercussion sur la représentation que ces chercheurs se font du site sur lequel ils évoluent. Ils se rendent compte qu’il n’est pas figé dans la période qu’ils étudient mais que les vestiges continuent à vivre, dans un territoire bien souvent habité. Les ruines font partie de la vie présente.» Mais malgré l’aventure intellectuelle, des blocages académiques et disciplinaires demeurent. «De par notre statut d’historien, on peut être disqualifié auprès de la communauté savante observée : “Quelle serait la légitimité d’un historien, non-archéologue, à faire l’histoire de l’archéologie ?” Cela peut avoir des conséquence concrètes, comme des obstacles à la conduite d’enquêtes ou à la documentation.»

Pourtant des chercheurs excessivement enfermés dans leur discipline peuvent perdre la perspective nécessaire à leurs recherches. «Dans l’histoire psychologique et psychiatrique, les savoirs sont liés aux acteurs qui font les théories sur le psychisme», explique Jacqueline Carroy, historienne des sciences, directrice d’études honoraire EHESS et membre honoraire du centre Alexandre Koyré. «Récemment un livre m’a beaucoup frappée : Schizophrènes au xxe siècle, de Hervé Guillemain. C’est extrêmement intéressant de faire non pas l’histoire de la schizophrénie mais celle des schizophrènes, à partir d’archives d’hôpitaux et de ce que disent patients et familles.» Elle présente aussi l’exemple de la psychologie expérimentale qui, par manque d’accès à une variété de participants, n’étudie pas les êtres humains dans leur ensemble mais uniquement les étudiants de psychologie. Rafael Mandressi, historien de la médecine et des savoirs sur le corps et chercheur CNRS au centre Alexandre Koyré, illustre l’importance des savoirs multiples avec un exemple historique. «À Rome, au xvie siècle, lorsque le pape décide de faire déplacer un des obélisques égyptiens de la ville place Saint-Pierre, on fait appel entre autres à des antiquaires. Ces gens-là sont capables de dire comment les Romains antiques avaient pu transporter l’obélisque non pas sur 400 mètres mais depuis Alexandrie.» Ainsi leurs connaissances concrètes et pas seulement livresques, leurs savoirs non-académiques, permettent une opération qui mélange Rome, l’Égypte, le xvie siècle et l’époque de César. «Au fond, il s’agit de culture», ajoute Rafael Mandressi. Néanmoins, «donner aux étudiants le goût de l’ailleurs, de l’exotisme et de l’altérité, n’est pas facile et n’est pas ce qui est fait actuellement», soulève Jacqueline Carroy.

Mépris ou méprises ?

Malheureuse convergence pour les historiens des sciences humaines : non seulement leur légitimité d’historiens est remise en cause, mais celle de leur objet d’étude aussi. «Les sciences humaines sont interrogées quant à leur scientificité ou même leur potentielle scientificité. Faire de l’histoire des sciences humaines serait encore plus faire n’importe quoi, s’intéresser à des savoirs dont on se demande bien pourquoi on les appelle sciences», s’exclame, indigné, Wolf Feuerhahn, historien des sciences et des savoirs, chercheur CNRS au centre Alexandre Koyré et directeur de la Revue d’histoire des sciences humaines. «Il y a eu, de la part des sciences naturelles, sinon un certain mépris, au moins une certaine méconnaissance», accuse Jacqueline Carroy. «L’Histoire des sciences et des savoirs, publié au Seuil par Dominique Pestre, ne parle quasiment pas des sciences humaines. Le seul auteur cité est Foucault !», ajoute-t-elle. Thierry Hoquet, professeur de philosophie des sciences à l’université Paris Nanterre, explique que «les sciences humaines sont même supposées nocives, vectrices de relativisme épistémique avec le soupçon très fort d’un relativisme moral». Rafael Mandressi résume d’une boutade : «Il suffit d’être anthropologue pour être suspecté d’être un dangereux gauchisant !» La situation ne pousse cependant pas Wolf Feuerhahn à l’apitoiement. «Cela oblige les chercheurs à s’interroger sur les pratiques, les lieux de productions, les échanges, les rapports avec les sciences de la nature. On est amené à être dans l’inconfort.»

Les historiens doivent aussi s’interroger sur leur rôle dans la société. Inconfort ultime, on leur demande d’être utiles. «On nous a toujours poussés à parler du présent», témoigne Jacqueline Carroy. «Les chercheurs CNRS peuvent faire ce qu’ils veulent, mais en conférence les professeurs d’université ou maîtres de conférence doivent répondre au public», dont les questions révèlent souvent une forme présentéiste, voire égocentrée. Typiquement : «En quoi cela me concerne-t-il personnellement aujourd’hui ?» Or, ce n’est pas le rôle de l’historien. «Les chercheurs sont maintenant requis d’avoir des regards rétrospectifs. Je vois un hiatus qui n’est pas facile à résoudre», explique Jacqueline Carroy.

L’inconscient des sciences humaines

Isabelle Gouarné voit cependant une autre forme de présentéisme, désirable cette fois, dans l’histoire des sciences humaines et qui lui donnerait vocation à «expliquer, de déconstruire des façons de penser dont on hérite, de fournir les instruments d’une réflexivité en sciences humaines», des rôles autrefois joués par la philosophie ou l’épistémologie historique. «Maintenant, c’est à l’histoire des sciences humaines de mettre au jour l’inconscient des sciences humaines.» Isabelle Gouarné attribue cette redistribution des rôles au tournant réflexif ayant eu lieu dans les années 1990, à partir duquel «tout chercheur se devait de questionner l’historicité de ses objets d’étude, ses méthodes et sa position de chercheur par rapport à son objet.» Pour éviter de retomber dans les formes d’instrumentalisation passées, la chercheuse invite ses confrères à une discussion ouverte et collective pour aborder de front ce débat latent. «Les sciences humaines ont le sentiment d’être dans une position fragilisée, de repli et de défense. La question de l’utilité de l’histoire des sciences humaines dans cette conjoncture me semble un débat à rouvrir.» Le défi sera de naviguer entre Charybde et Scylla : argumenter l’utilité de l’histoire des sciences humaines et risquer l’instrumentalisation, ou questionner les valeurs utilitaristes comme le propose Rafael Mandressi mais risquer de mettre à mal le financement de la discipline.